KATAPULT MV: Vor knapp fünf Jahren bin ich für die Arbeit nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Als wir zum ersten Mal zum Mittagessen in die Mensa gegangen sind, gab es Jägerschnitzel. Also die ostdeutsche Variante davon. Was natürlich zu einem Gespräch über das Ostdeutschsein führte. Damit stieß ich damals auf Kritik: Ostdeutschland, Westdeutschland – müsse man doch gar nicht mehr so betonen. Sie sind anderer Meinung?

Steffen Mau: Definitiv. Ost und West sind mehr als eine Himmelsrichtung. Es gibt soziale und kulturelle Unterschiede. Die müssen zwar nicht immer zum Problem werden, sind aber dennoch vorhanden. Ist man unter sich, reflektiert man dies weniger. Sitzt dann eine Person am Tisch, die das anspricht und auf die Unterschiede aufmerksam macht, sieht die Situation schon anders aus.

Mir kommt es so vor, als ob sich die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Ostdeutschen in den letzten Jahren verändert hat. Stimmt das?

Der Diskurs ist auf jeden Fall breiter und pluraler geworden. Früher wurde Ostdeutschland mit DDR und Ostalgie in Verbindung gebracht, häufig spielte Rückwärtsgewandtheit eine Rolle, die man den Ostdeutschen unterstellt hat. Heute geht es um rechte Identitätspolitik oder die Frage, inwiefern man das Ostdeutschsein als Diskriminierungsmerkmal berücksichtigen sollte. Solche Diskurse gab es früher in dieser Spannbreite nicht.

Wieso ist Ostdeutschland überhaupt zum Gespräch geworden?

Weil das Anderssein deutlicher hervortritt. Die Transformationsphase ist vorbei, die deutsche Einheit ist offiziell hergestellt. Die Idee, der Osten werde sich über die Jahre immer mehr dem Westen annähern, sodass am Ende beide gleich sind, ist aber nicht aufgegangen.

Woran ist das zu erkennen?

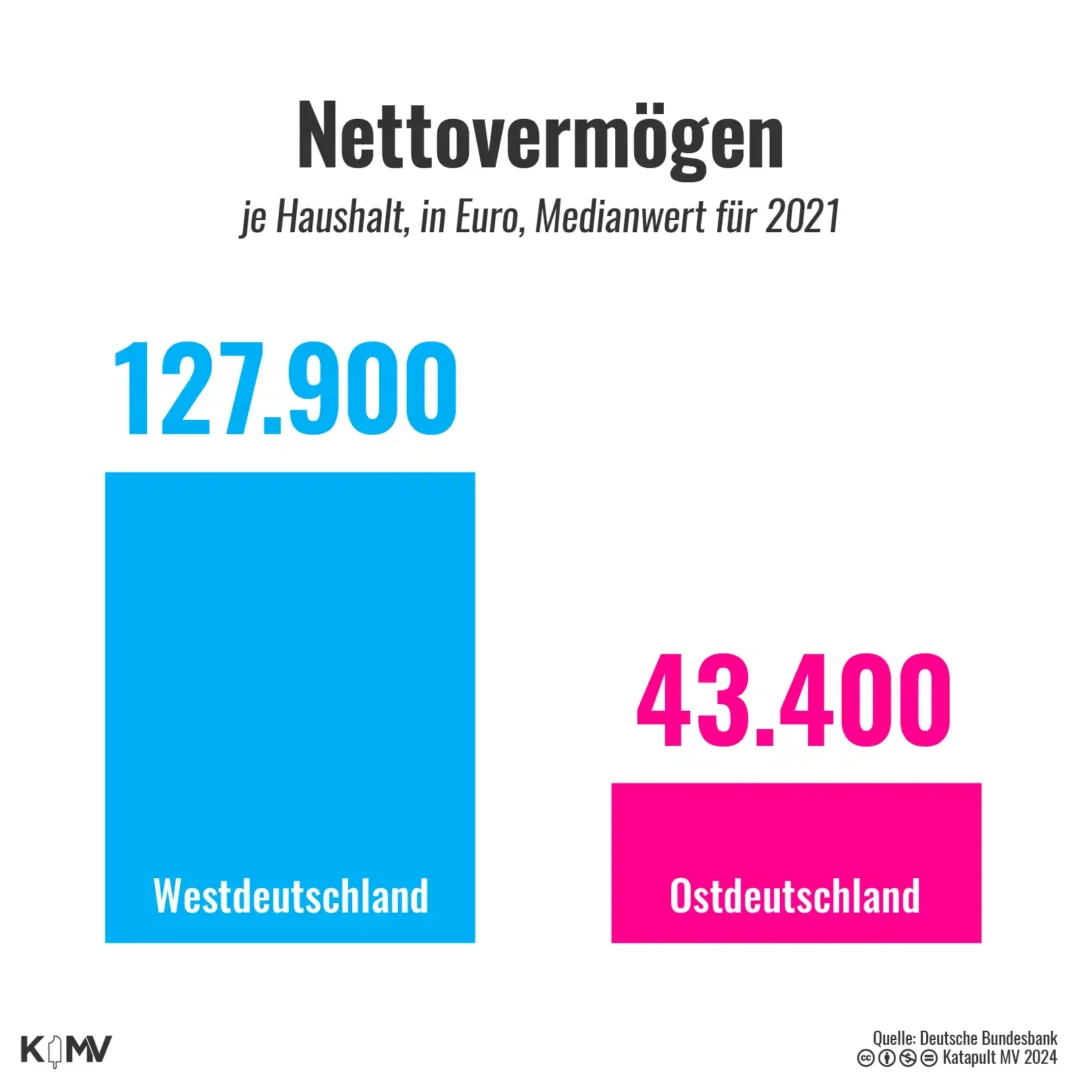

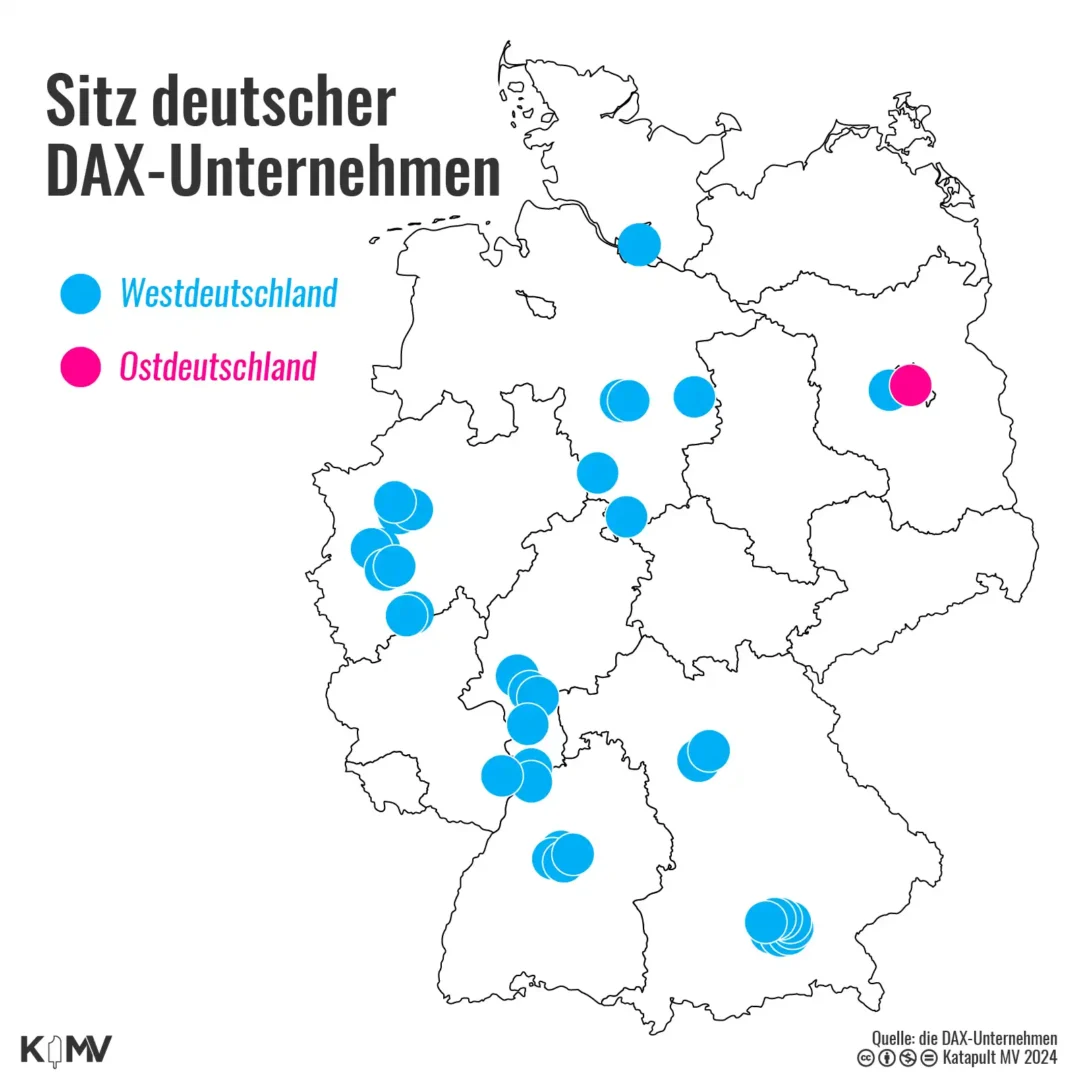

Beispielsweise an den Vermögens- und Lohnungleichheiten – die wahrscheinlich bestehen bleiben werden. Dazu kommen demografische Unterschiede: Die alte BRD ist eine Wachstums-, der Osten eine Schrumpfgesellschaft. Außerdem unterscheiden sich das ost- und das westdeutsche Wahlverhalten, wie die Europawahl gezeigt hat. Deswegen haben viele Menschen im Westen damit angefangen, sich überhaupt mit dem Osten zu beschäftigen.

Ausschlaggebend für die Verwunderung waren auch die Stimmen, die BSW und AfD eingefahren haben. Wieso sind diese eher jungen Parteien im Osten so beliebt?

Das Parteiensystem ist im Osten nicht so tief verwurzelt. Zwar haben große Parteien wie SPD und CDU in der Vergangenheit große Gewinne eingefahren. Allerdings sind Mitgliedschaften und Ortsvereine nicht so stark ausgeprägt wie im Westen. Sind Ostdeutsche unzufrieden, wenden sie sich schneller anderen politischen Akteuren zu. Das öffnet den Raum für Protestakteure, die diese Unzufriedenheit einsammeln und sich als Zornsammelstelle etablieren können – und genau das sind AfD und BSW.

In MV wird der Landtag in zwei Jahren gewählt, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen demnächst. Was macht das mit den Gräben zwischen Ost und West, wenn die AfD weiter an die Macht kommt?

Ich vermute, dass man im Westen genervt sein wird, um sich dann sorgenvoll über die Situation zu beugen und sich zu fragen, was die denn da jetzt machen im Osten. Die AfD ist aber ein gesamtdeutsches Phänomen. Viele westdeutsche AfD-Funktionäre sind im Osten erfolgreich geworden. Dass die AfD im Osten erstarkt, liegt vor allem an gewachsenen Strukturen. Rechte profitieren von einem Netzwerk, das sie seit den Neunzigerjahren aufbauen. Das heißt aber nicht, dass Ostdeutsche per se demokratieunfähig wären.

Grundsätzlich scheinen die Ostdeutschen für Hauruckaktionen offener zu sein. Das haben wir in MV bei den Montagsdemos erlebt, die später zu Autokorsos und Kundgebungen auf dem Marktplatz wurden. Wieso funktionieren Petitionen, Mahnwachen und Straßenproteste im Osten besser?

Das hat mit der ostdeutschen Geschichte zu tun, also den Erfahrungen vom demokratischen Herbst 1989. Damals sind Menschen auf die Straße gegangen, haben der Regierung Zugeständnisse abgerungen und die DDR-Führungsriege zum Rücktritt gebracht. Politik fand vor allem außerhalb von Parteien und Parlamenten statt. Diese Erfahrung prägt die ostdeutsche Bevölkerung. Bis heute engagieren sich weniger Menschen in Parteien – wohingegen es bei Petitionen und Montagsdemos eine größere Beteiligung gibt. Die Idee dahinter ist auch, mal etwas gegen „die da oben“ zu unternehmen.

Das erinnert mich an ein Interview mit einer Bürgermeisterin, die zehn Jahre in Vorpommern aktiv war. Sie schilderte, dass viele Menschen ihrer Gemeinde sie zu „denen da oben“ zählten – ganz egal, was sie machte oder ob sie wirklich verantwortlich war.

Solche Gedanken sind recht typisch für die ostdeutsche Bevölkerung. Hier ist die Stimmung häufig schlechter als die Lage. Befragt man die Menschen, wie es ihnen wirtschaftlich geht, sagen sie: relativ gut. Befragt man sie, wie die Lage insgesamt ist, antworten sie: relativ schlecht.

Woran liegt’s?

An einer biografischen Vernarbung – also angestauten Unzufriedenheiten, die sich von der wirtschaftlichen Lage entkoppeln. Die Ostdeutschen konnten Erfahrungen wie Arbeitslosigkeit und mangelnde Mitsprachemöglichkeiten nie richtig verarbeiten. In der Folge hat sich eine Unmutskultur entwickelt, ohne dass es konkrete Belastungen gibt. Dazu gehört auch die Grundspannung zwischen „denen da oben“ und „uns hier unten“ und der Eindruck, dass bei einer Demokratie nicht alle mitmachen dürften.

Was hätte es für einen gelungenen Verarbeitungsprozess denn gebraucht?

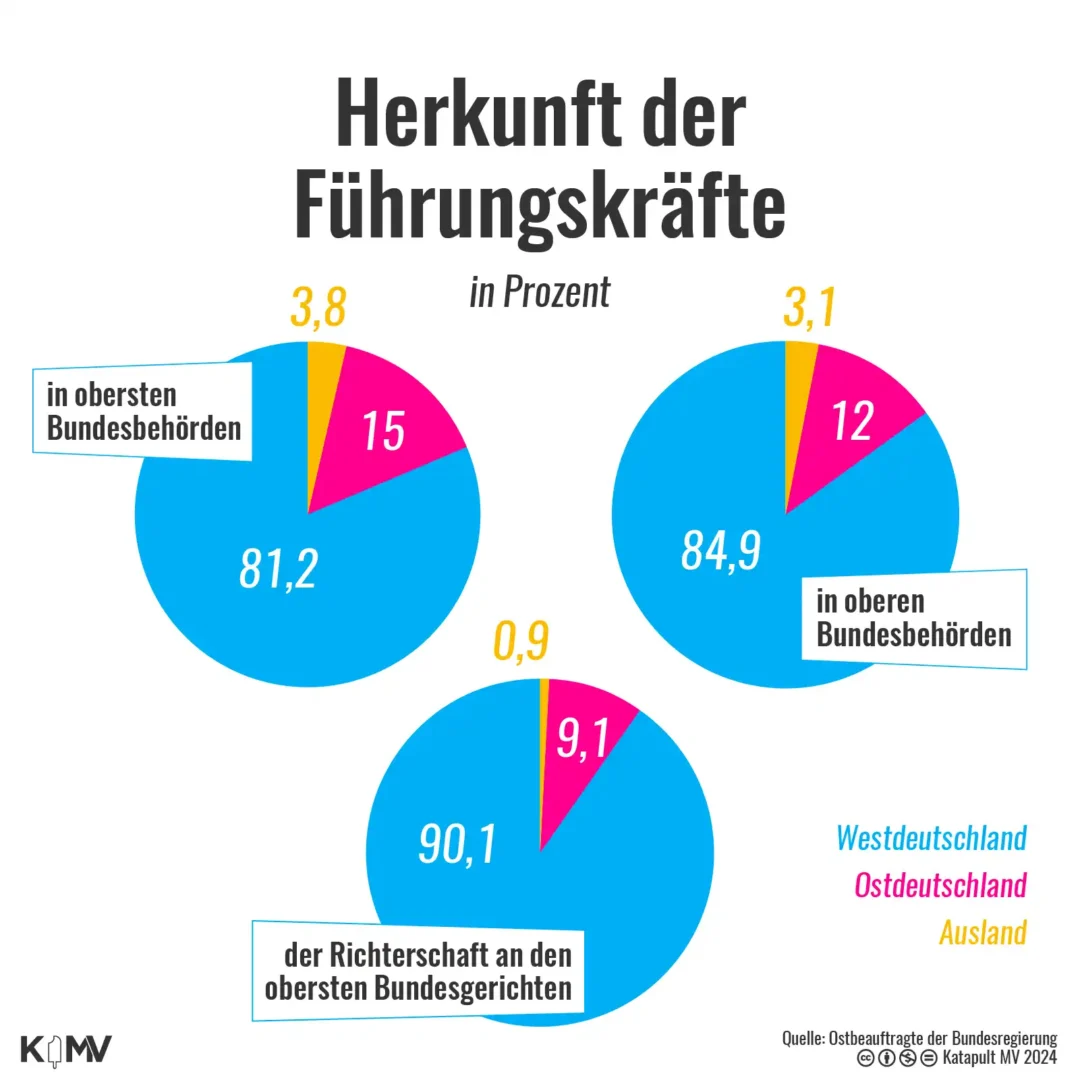

Beispielsweise hätte der Westen anerkennen können, dass man nicht alle Veränderungszumutungen auf den Osten abwälzen kann. Auch die Bildung ostdeutscher Eliten wäre eine Chance gewesen. Doch man hat wohl eher gedacht, die Situation wächst sich in fünf oder 15 Jahren von selbst aus. Ist aber nicht passiert. Unzufriedenheiten festigen sich über Generationen hinweg.

Es muss also eine andere Lösung her. Sie schlagen Bürgerräte vor, die Handlungsempfehlungen für die Regierung erarbeiten.

Ja. Wir wissen, dass sich viele Ostdeutsche von den demokratischen Entscheidungen abgekoppelt fühlen. Es geht also um die Frage, wie man diese Partizipation wiederherstellen und verbessern kann. Bürgerräte eignen sich dafür sehr gut. In diese Gremien werden Leute per Los gewählt und mit der Aufgabe betraut, sich mit politischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Da kann es um alles Mögliche gehen – wie viel man in öffentliche Infrastrukturen investiert, wie ein freiwilliges soziales Jahr aussieht oder wie mit der Energietransformation umgegangen werden soll. Ihre Handlungsvorschläge bringen die Bürgerräte als Ergänzung in Parlamente und Parteien ein.

Welche Vorteile haben solche Bürgerräte?

Sie sind immun gegen den Vorwurf, dass „die da oben“ alles alleine entscheiden dürfen – immerhin engagieren sich im Bürgerrat Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Aus der Forschung wissen wir außerdem, dass sich in Bürgerräten häufig die stille Mitte durchsetzt. Sie sind zudem Lernorte der Demokratie und Orte des Austauschs.

Also eine Art Testzentrum für Demokratie?

Kann man so sagen. Die ersten Bilanzen fallen positiv aus, wie das Beispiel Malchin zeigt. Dort hat sich Ende 2023 ein Bürgerrat gegründet, sich mit der Frage nach Energietransformation beschäftigt und einen Vorschlag erarbeitet, wie damit umzugehen ist. Obwohl es zu Beginn einige kritische Stimmen gab, war das Projekt ein Erfolg. Das zeigt: Konsens herstellen ist möglich. Nun ist es Aufgabe der Politik, solche Handlungsempfehlungen umzusetzen.

Diese Idee setzt allerdings voraus, dass Menschen mitmachen wollen. Ich behaupte, dass vielen das Meckern besser gefällt, als selbst zu handeln.

Mag sein. Aber wenn ich eine Einladung zur Mitgestaltung ausschlage, ist es schwieriger, zu behaupten, die Welt soll sich nach mir drehen, wenn ich mich selbst gar nicht daran beteiligen will. Es geht aber auf der anderen Seite nicht darum, dass wirklich jede einzelne Person mitmacht.

Sondern?

Menschen können bereits ein Grundvertrauen entwickeln, wenn sie sehen, dass sich jemand, von dem sie sich wirklich gut vertreten fühlen, mit einem Problem beschäftigt, sich diverse Meinungen anhört und eine optimale Lösung rausholt. Da muss man sich manchmal gar nicht selbst politisch beteiligen, um Vertrauen wiederherzustellen.

Was lernen die Menschen im Bürgerrat über die Demokratie?

Dass Konsens etwas ist, das wir feiern sollten. Auch im Bürgerrat wird sich niemand eins zu eins durchsetzen können. Es geht darum, unterschiedliche Interessen und Vorstellungen zusammenzuführen und daraus eine gemeinsame Position zu entwickeln. Das lernt man nicht, wenn man auf die Straße geht, Forderungen an die Regierung stellt und deren Legitimität davon abhängig macht, ob sie diese nun umsetzt oder nicht.

Um das Phänomen noch mal von der anderen Seite zu betrachten: Müssen Ost- und Westdeutschland auf Teufel komm raus zusammenwachsen?

Nein. Manche Unterschiede werden sich wie bei anderen Regionalisierungsprozessen von selbst normalisieren. Das Saarland ist ja beispielsweise immer noch anders als der Rest der Bundesrepublik, genau wie Bayern und Schleswig-Holstein. Andere Problemfelder wie Einkommen und Vermögen fordern politisches Dranbleiben, wenn wir dem Grundgesetz treu bleiben und Benachteiligungen beseitigen wollen. Dazu gehören auch neuere politische Verwerfungen mit einem sehr starken Rechtspopulismus und die Besonderheiten, die Parteien wie die AfD und das BSW mit sich bringen. Auch diese müssen politisch bearbeitet werden. Grundsätzlich sind Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in vielen Fällen allerdings nicht schlimm, selbst wenn sie bestehen bleiben. Wir müssen nur einen Umgang damit lernen.