Die Perspektive der vietnamesischen Gemeinschaft in Rostock beinhaltet mehr als das wiederkehrende Erinnern an die Eskalation der Gewalt. Die Menschen sind bis heute direkt oder indirekt davon betroffen. Wie gehen sie heute mit dem Pogrom von Lichtenhagen um?

Vertragsarbeit zwischen den Welten

Um die Situation der Vietnames:innen in Meck-Vorp zu begreifen, ist ein Rückblick nötig. Die DDR pflegte seit den 1950er-Jahren enge Beziehungen zum kommunistischen Nordvietnam und half bei der Ausbildung vietnamesischer Arbeitskräfte und Akademiker:innen, die in ihrem Heimatland den Sozialismus aufbauen sollten. Doch gegen Ende der Siebzigerjahre veränderte sich die wirtschaftliche Lage der DDR, weshalb sie nun selbst auf Arbeitskräfte angewiesen war. Im Rahmen der sogenannten Bruderhilfe wurden bilaterale Abkommen mit Staaten wie Ungarn, Polen, Bulgarien und Vietnam vereinbart.

Die Idee der Vertragsarbeit bestand in einer vorübergehenden, auf wenige Jahre angelegten Unterstützung im Aufnahmeland. Eine Integration in die Gesellschaft war nicht vorgesehen, weiterführende Sprachkurse gab es nicht. Die vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen wurden in der DDR dauerhaft überwacht. „Wir hatten in den Betrieben eine Betreuungsabteilung und auch innerhalb der vietnamesischen Gruppe hatten wir einen Gruppenleiter und wurden von der vietnamesischen Botschaft betreut“, erinnert sich Doan Hoang Mai. 1981 kam Mai aus Hanoi mit einem befristeten Arbeitsvertrag über fünf Jahre nach Rostock. Sie blieb, weil ihr Vertrag zunächst verlängert wurde und sie ab 1988 die Sprachvermittlung für neu ankommende vietnamesische Vertragsarbeiter:innen übernahm.

Zu den Bürger:innen der DDR hatte sie wie ihre Landsleute kaum Kontakt. Morgens zur Arbeit und nachmittags nach Hause seien ihre üblichen Wege gewesen, erklärt Mai, die bis 1990 in Lichtenhagen wohnte. Der Fall der Mauer brachte eine neue, eine unsichere Zeit, nicht nur für die Bürger:innen der DDR, sondern auch für die vietnamesische Gemeinschaft.

„Fast 90 Prozent der Vietnamesen waren nach der Wende arbeitslos“, berichtet Mai. Mit dem Zusammenbruch der DDR waren auch die Abkommen nicht mehr verbindlich. Viele Unternehmen kündigten die Arbeitsverträge der Vietnames:innen. „Die Stimmung war gedrückt, denn wir bekamen keine langfristige Aufenthaltsgenehmigung“, erinnert sich Mai. Ohne Arbeit und mit ungeklärter Bleibesituation wussten viele ehemalige Vertragsabeiter:innen nicht, wie es im wiedervereinten Deutschland für sie weitergehen könnte, und kehrten in ihre Heimat zurück. Für andere war das keine Option.

„Die Menschen wollten hier etwas schaffen, um ihren Familien in Vietnam finanziell helfen zu können. Das war auch nach der Wende weiter das Ziel“, berichtet Susanne Düskau, die ehrenamtlich im Vorstand des Vereins Diên Hông tätig ist. Doch nach 1989 nahm das Leben der Vietnames:innen eine ungeahnte Wendung. Plötzlich erkannten sie, dass sie als fremd und andersartig wahrgenommen wurden, und erlebten Ablehnung und Beschimpfungen. Während Deutsche in Ost und West die Wiedervereinigung feierten, erlebten Migrant:innen eine andere Wirklichkeit.

Das Pogrom wirkt bis heute nach

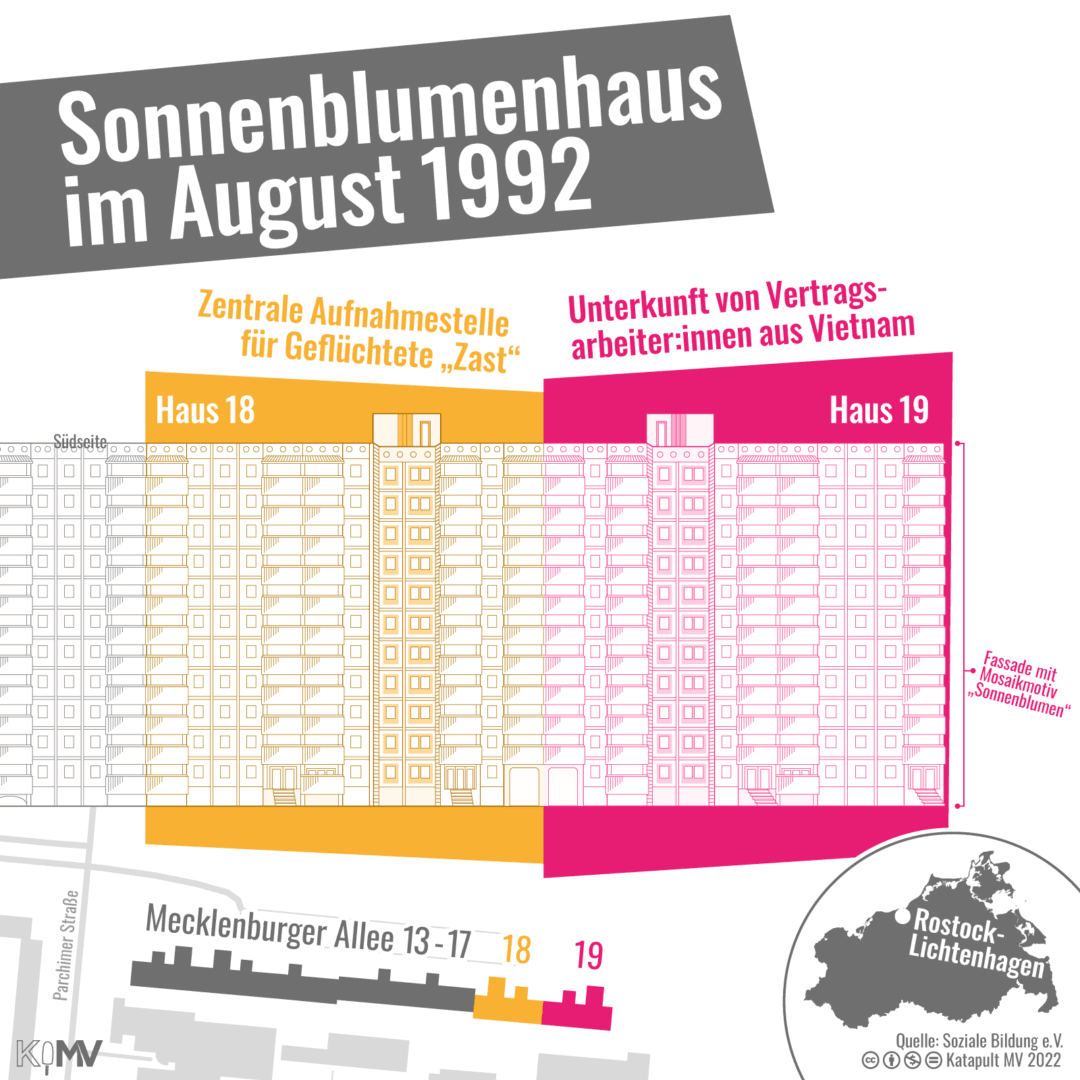

Dann kam die Zäsur. Das Pogrom von Lichtenhagen. Ausschreitungen über mehrere Tage. Eine applaudierende Menge, Brandsätze, Steinewerfer, rassistische Parolen.

„Die Erfahrung von Lichtenhagen war für mich prägend. Ich hatte Angst vor der Fremdenfeindlichkeit“, berichtet Mai, die damals im Stadtteil Lütten Klein wohnte. „Diese tiefe Fremdenfeindlichkeit hatte ich vorher nie gesehen. Das hat mich sprachlos gemacht.“ Bis heute kann sie sich nicht erklären, wie es zu einer derartigen Eskalation der Gewalt kommen konnte. „Da waren Frauen und Kinder und niemand hat geholfen“, sagt sie fassungslos.

„Die Leute in Lichtenhagen haben gesagt, es ginge bei der Eskalation gar nicht um die Vietnamesen“, berichtet Doan Hoang Mai weiter, „aber die Vietnamesen waren da. Sie waren im Haus und hatten Todesangst.“ Für die Vietnames:innen gab es keinen Schutz. Im Sonnenblumenhaus waren sie ein leichtes Ziel des rechten Mobs. Mai begleitet die Angst bis heute. „Was in Lichtenhagen passiert ist, ist in mir. Ich kann abends nicht mehr sorglos aus dem Haus gehen“, sagt sie. Die Sätze fallen ihr nicht leicht. Diese Angst sei nicht permanent, aber bereits in der Nähe einer größeren und vielleicht sogar aggressiven Menschenmenge komme sie immer wieder auf. „Ich habe mir angewöhnt, in bestimmten Situationen und Gegenden besonders aufmerksam zu sein“, sagt sie.

Besonders große Angst habe sie um ihre Kinder. „Die sprechen perfekt Deutsch, aber sie haben vietnamesische Gesichter. Es kann immer etwas passieren. Egal an welchem Ort“, erklärt Mai.

Dennoch sei die Situation heute eine andere als 1992, auch dank der Arbeit von Diên Hông, in dessen Vorstand Doan Hoang Mai sitzt. Mittlerweile gebe es viele Veranstaltungen, auf denen sich die vietnamesische Gemeinschaft austauschen und auch öffnen kann. Nach und nach gelinge das immer besser.

Kampf um Teilhabe an der Gesellschaft

In den Tagen nach dem Pogrom war die vietnamesische Gemeinschaft in der Hansestadt und weit darüber hinaus erschüttert. „Viele Landsleute aus anderen Städten haben gesagt, dass wir aus Rostock weggehen sollen“, berichtet Mai. „Aber es ist nicht so einfach, alles liegen zu lassen und wegzulaufen.“ Das Pogrom von Lichtenhagen war eine Ausnahmesituation, aber kein Einzelfall. Die Fremdenfeindlichkeit ist überall. „Wir sind Ausländer, egal wo wir in Deutschland wohnen“, sagt Mai. Selbst zurück in Vietnam fühle sie sich mittlerweile als „vietnamesische Ausländerin“.

„Auch wenn es damals schon Vorbehalte gegenüber den Vertragsarbeiter:innen gab, wird die DDR-Zeit von der vietnamesischen Community oft positiv geschildert“, berichtet Susanne Düskau. Die Nachwendezeit, die Zeit des Umbruchs, der plötzliche Neid auf Konsumgüter, der offene Rassismus, der im Pogrom gipfelte, widersprachen den Erfahrungen, die die ehemaligen Vertragsarbeiter:innen in den Jahren zuvor gemacht hatten.

An diesen positiven Erfahrungen hätten sich die Menschen dennoch orientiert, glaubt Düskau. Sie blieben, weil sie es besser kannten. Sie blieben und kämpften um ihren Aufenthalt, um ihren Platz in der Gesellschaft. Doch bis heute wisse die vietnamesische Gemeinschaft nicht, wo der richtige Ort für sie sei, sagt Mai. „Für die Fremdenfeindlichen bleiben wir immer Ausländer, auch wenn wir einen deutschen Pass haben.“

Kein Vergessen, aber auch kein Sprechen

Das Pogrom von Lichtenhagen liegt wie ein Schatten über der Stadt. Gesprochen wird innerhalb der vietnamesischen Gemeinschaft kaum darüber. Diese Erfahrung teilt auch Duc Duong. Der 31-Jährige ist in der Hansestadt geboren und aufgewachsen, ein „Rostocker Jung“. „In meinem Leben ist das Pogrom von Lichtenhagen nicht so sehr präsent“, sagt er. Überhaupt habe Duong erst spät und in der Schule von den Ereignissen erfahren. Zuhause gab es keine Gespräche darüber. „Erst in letzter Zeit, vor allem in diesem Jahr, ist das Thema nah an mich herangekommen“, sagt Duong.

Wenn er an das Pogrom denkt, fühlt er eine riesige Enttäuschung. „Es hat ja schlichtweg ein Versagen gegeben. Sowohl von der Stadt als auch von der Polizei und vom Land.“ Niemand habe Verantwortung übernehmen wollen. In der vietnamesischen Gemeinschaft in Rostock und Meck-Vorp wird über das Thema geschwiegen. Ein öffentliches Erinnern gebe es nicht, so Duong. „Ich habe das Gefühl, dass die Ereignisse verdrängt werden.“ Auf Nachfragen gebe es nur kurze Antworten. Die Ereignisse von Lichtenhagen sind schambehaftet. „Man hätte den Betroffenen damals helfen können und hat es nicht getan. Da ist viel Vertrauen kaputtgegangen und das wirkt bis heute“, glaubt Duong.

Fehler sollten eingestanden werden, ist er überzeugt. Nur so könnten Maßnahmen ergriffen werden, die dafür sorgen, dass eine ähnliche Situation nicht noch einmal passiere. „Ich erwarte von der Stadt und der Polizei, dass sie von vornherein die Bedingungen unterbinden, aus denen die Eskalation in Lichtenhagen hervorgehen konnte.“

Rassismus in der Gesellschaft

Eine dieser Bedingungen heißt Rassismus. Er ist überall: im Alltag, in den Institutionen, in der Gesellschaft. Und er ist nicht immer sichtbar. Oft kommt er in Mikroaggressionen zum Ausdruck, sagt Düskau. Viele kleine Nadelstiche aus subtilen Herabsetzungen, die einzeln vielleicht nicht schmerzen, in ihrer Gesamtheit aber negative Stereotype festigen und auf lange Sicht verletzend sind.

„Manchmal höre ich Sprüche, aber die fasse ich nicht als rassistisch auf“, sagt Duong, der relativ frei von Rassismus aufwuchs, wie er sagt. „Das Einzige, was mir immer mal wieder passiert, ist dieses Sching-schang-schong, dass ich als Chinese bezeichnet werde. Die Leute brechen alles, was asiatisch ist, auf China runter. Das ist schon beleidigend und auch traurig.“

„Die Menschen werden nicht als deutsch gelesen“, benennt Susanne Düskau das Problem. In einer vielfältigen Gesellschaft braucht es ein anderes Bewusstsein und Angebote, die sich mit dem Umgang mit den eigenen Vorurteilen auseinandersetzen. „Da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit und mehr Sensibilität“, fordert Düskau. Beides benötige Zeit und viel Energie, um sich zu entwickeln. Selbstverständlich ist dieses Auseinandersetzen nicht. Diên Hông und andere Initiativen wie Migra oder Pro Bleiberecht setzen sich dafür ein.

Auch indirekt ist Rassismus prägend. Duong erinnert sich, dass er als Kind früh zuhause sein musste, weil seine Eltern aus eigener rassistischer Erfahrung Angst davor hatten, dass ihm etwas passieren könnte. „Meine Mutter hat immer erzählt, dass in den Neunzigern Jugendliche mit Glatzen an den Marktständen vorbeigegangen sind und alles umgeworfen haben“, erzählt Duong. Diese Schilderungen zeigten Wirkung, denn die Angst vor glatzköpfigen Menschen übertrug sich von den Eltern auch auf Duong. Erst spät erkannte er, dass ein rasierter Kopf kein Merkmal von Faschisten und Rassisten sein muss. Die marodierenden Skinheads gibt es heute nicht mehr. Der Rassismus hat einmal mehr ein bürgerliches Antlitz und dazu einige Sitze in den Parlamenten bekommen.

Respektvoll erinnern, aber wie?

„Mir geht es grundsätzlich gut“, sagt Duong. Auch die vietnamesische Gemeinschaft in der Stadt richtet den Blick nach vorn. Lichtenhagen ist Vergangenheit. Die Frage nach einem Erinnern stellt sich für sie nicht.

Ein öffentliches Erinnern bleibt dennoch notwendig, gerade weil das Pogrom so einschneidend, so symbolhaft und auch so dramatisch war. „Politik und Polizei müssen daran erinnert werden“, fordert Duong. Doch es braucht mehr, als auf das Geschehene aufmerksam zu machen. Nachhaltiges Handeln ist wichtig. Erste Schritte wurden unternommen. 2017 errichtete die Stadt Rostock zum 25. Jahrestag des Pogroms ein dezentrales Mahnmal und ließ fünf Gedenkstelen an repräsentativen Orten aufstellen. Sie erinnern an das Versagen von Polizei, Justiz, Medien und Gesellschaft. Die fünfte Stele am Sonnenblumenhaus trägt den Namen Selbstjustiz, hätten treffender jedoch Rassismus heißen sollen. Vergessen wurde dabei die Erinnerung an die Opfer der Eskalation. „Dass das Denkmal nicht an die Betroffenen erinnerte, hat mich tieftraurig gemacht“, sagt Doan Hoang Mai. Erst ein Jahr später wurde auf Initiative des Interkulturellen Zentrums im Waldemarhof eine sechste Stele mit dem Titel Empathie errichtet, die als Symbol für die Betroffenen verstanden wird.

„Die Stadt sollte mehr für die Erinnerung tun“, findet Doan Hoang Mai. „Als wir 2017 das 25. Jubiläum unseres Vereins Diên Hông begangen haben, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass eine Politikerin (Stefanie Drese, damalige Integrationsministerin (SPD), Anm. d. Red.) um Entschuldigung gebeten hat für das, was in Lichtenhagen passiert ist. Vorher habe ich das nie gehört“, erklärt Mai. Es sind diese Versäumnisse, die den Opfern das Gefühl gaben, nicht anerkannt zu sein.

„Was die Stadt außerdem versäumt hat, ist eine gewisse Entschädigung für die Vietnamesen, die während des Pogroms im Sonnenblumenhaus waren“, fügt Duc Duong an. Während die deutschen Nachbarn der Vietnames:innen nach dem Pogrom als Kompensation einen Monat mietfrei wohnen durften, erhielten die Vietnames:innen keinen finanziellen Ausgleich.

„Das Erinnern seitens des Landes und der Stadt war über viele Jahre sehr passiv“, weiß auch Düskau. Mittlerweile sieht sie die Kommune jedoch auf einem guten Weg. Mit der Arbeitsgruppe Gedenken, dem Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis und dem dezentralen Mahnmal seien wichtige Ausgangspunkte geschaffen. Dennoch müssten Verwaltung und Politik gemeinsam mit der Zivilgesellschaft weitere Anstrengungen unternehmen, mahnt sie.

Kontinuität und Nachhaltigkeit müssten das periodische Erinnern an Jahrestagen erweitern. Auch die Perspektive der Betroffenen ist noch immer nicht ausreichend gewürdigt. Doch Düskau erkennt auch eine Entwicklung. Wichtig sei, dass die Zivilgesellschaft die Kommune immer wieder erinnere, Formen des Gedenkens zu finden, die nicht nur Symbolpolitik sind.

Dazu gehört auch die Anerkennung der Ereignisse von Lichtenhagen als Pogrom. Lange hatte sich die Stadtverwaltung geziert, doch nun spricht sie aus, was zivilgesellschaftliche Initiativen seit Jahren fordern. „Das ist ein Meilenstein“, erkennt Düskau an. Sie hofft, dass nun nicht mehr nur historische Jahrestage Aufmerksamkeit bekommen, sondern ein dauerhaftes und nachhaltiges Gedenkkonzept erarbeitet wird.

Es darf nie wieder geschehen

„Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit“, heißt es in Artikel zwei des Grundgesetzes. Das ist keine vage Richtlinie, sondern ein Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Der Weg dorthin muss immer wieder neu gegangen werden.

„Es müssten Vorbereitungen und Maßnahmen getroffen werden, dass so eine Eskalation wie in Lichtenhagen nicht mehr passieren kann“, fordert Duong. Dabei handelt es sich um Präventionsarbeit, die in keine Trophäenvitrine passt. Sie ist eine unsichtbare Heldin. Niemand kann sich mit ihr profilieren und doch ist sie so wichtig. Nicht nur für den zweiten Artikel des Grundgesetzes, sondern für die Demokratie und alle, die sie schützen wollen.

„Ich wünsche mir, dass so etwas in Rostock nicht wieder passiert“, sagt Doan Hoang Mai zum Abschluss. „Ich bin optimistisch und schaue gern in die Zukunft, nicht so gern in die Vergangenheit.“

Doan Hoang Mai und Duc Duong gehören zu Rostock. Sie sind in der Hansestadt zuhause, engagieren sich hier für die Gemeinde. „Ich fühle mich der Gesellschaft zugehörig“, sagt Mai, „aber nur bei bestimmten Themen. Wenn Wahlen sind, dann bin ich außen vor.“ Einen deutschen Pass besitzt sie nicht. Aus eigener, freier Entscheidung, denn auf ihren vietnamesischen Pass möchte sie nicht verzichten. Irgendwann, wenn beide Staaten die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen, möchte sie sich darauf einlassen. Bis dahin hilft sie anderen in Rostock und Meck-Vorp, in der Gesellschaft zu verwurzeln, in der sie auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft schon lange heimisch ist.

Unsere nächste Zeitung ist eine Sonderausgabe zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen 1992. In dieser geht es unter anderem um die daraus folgende restriktive Asylgesetzgebung und die unzureichende juristische Aufarbeitung der Ereignisse von vor 30 Jahren. Die Ausgabe erscheint am Freitag, den 26. August, und kann im KATAPULT-Shop bestellt werden.

Quellen

- Bao Trang Ngo: Integration der Vietnamesen in Ostdeutschland: Deutsche und vietnamesische Sichtweisen in qualitativen Interviews, auf: d-nb.info (2021).↩

- Mathwig, Inga; Rausch, Hans J.: Die Narbe. Der Anschlag in Rostock-Lichtenhagen, auf: ndr.de. / In unserer aktuellen Printausgabe zu Rostock-Lichtenhagen berichtet Regisseur und Autor Dan Thy Nguyen in einem Gastbeitrag ebenfalls über seine Erfahrungen im Nachwendedeutschland.↩

- Universität zu Köln (Hg.): Mikroaggressionen, auf: vielfalt.uni-koeln.de (11.1.2022).↩

- Bereits 2002 entschuldigte sich Arno Pöker, damaliger Oberbürgermeister der Stadt Rostock, bei der Gedenkfeier zum zehnten Jahrestag öffentlich bei den Opfern von Lichtenhagen und für die Fehler seitens der Stadt.↩

- Cleary, Siobhan; Saunders, Mark: The Truth Lies in Rostock, auf: youtube.com.↩

- Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Hg.): Rostock erinnert an das Pogrom vor 30 Jahren, auf: rathaus.rostock.de (2.8.2022).↩