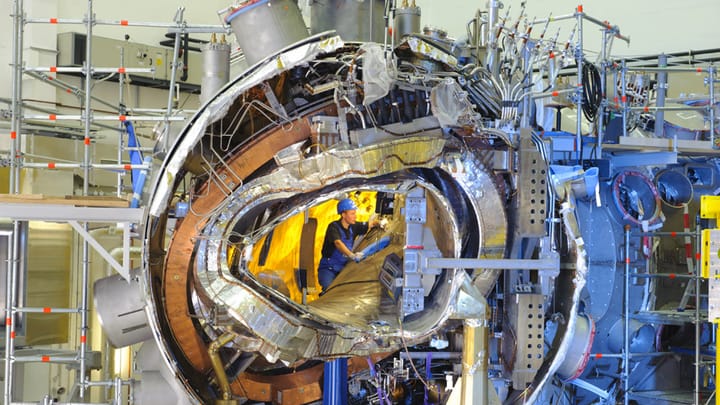

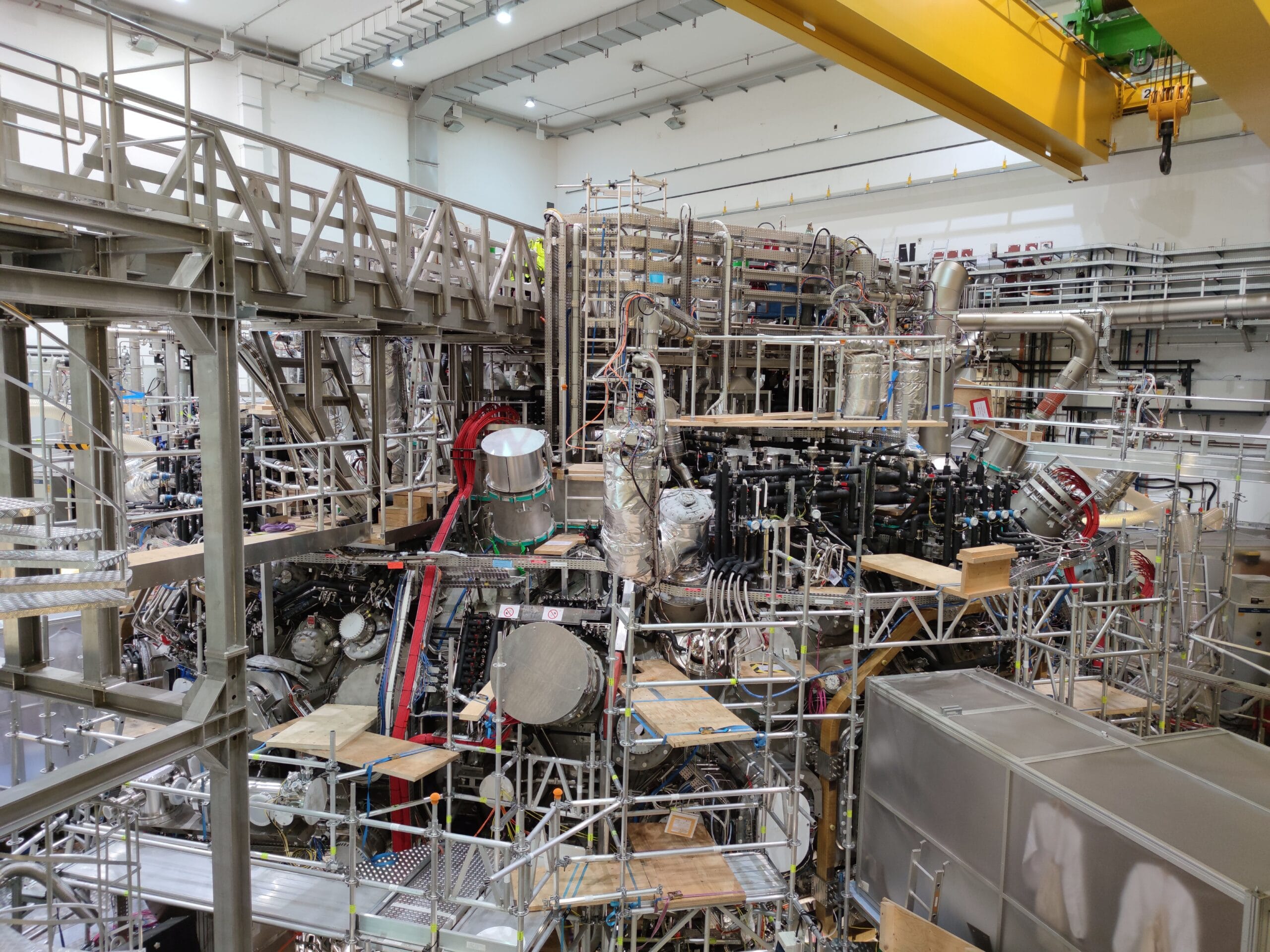

Eine kleine Verschmelzung von Teilchen – ein großer Schritt für die Menschheit? So sehen es auf jeden Fall die Forscher:innen vom Projekt Wendelstein 7-X. In einer knapp 30 Meter hohen Halle im Greifswalder Max-Planck-Institut für Plasmaphysik wurde über neun Jahre lang der kreisrunde Kernfusionsreaktor errichtet. Die Hauptmontage der Anlage wurde 2014 abgeschlossen. Erstmals Plasma erzeugt wurde am 10. Dezember 2015, da allerdings nur für eine Zehntelsekunde. Mittlerweile haben die Wissenschaftler:innen das Konzept rund um die Magnetspulen und die Kühlkreisläufe so weit verbessert und angepasst, dass der Reaktor nun einen halbstündigen Testlauf absolvieren soll.

Was heißt das genau?

Das Ziel von Wendelstein 7-X sind Erkenntnisse, wie durch Kernfusion Energie gewonnen werden kann. Es sollen die physikalischen Vorgänge auf der Sonne imitiert werden, sagt der wissenschaftliche Leiter von Wendelstein 7-X, Thomas Klinger.

Bei der Kernfusion verschmelzen zwei Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern. Das Problem: Wasserstoffkerne sind positiv geladen und stoßen sich normalerweise ab. Sie verschmelzen nur unter bestimmten Bedingungen miteinander, vor allem unter sehr hohem Druck und extremen Temperaturen.

Um dies zu erreichen, müssen mehr als 100 Millionen Grad Celsius herrschen. Dann geht die vorhandene Materie in einen Plasmazustand über und die Atomkerne vereinigen sich. Energie wird freigesetzt – und das nicht zu knapp: Ein Gramm Brennstoff kann für 90.000 Kilowattstunden Strom sorgen.

Mit Experimenten und Testläufen rund um diesen Vorgang soll am Greifswalder Forschungsreaktor gezeigt werden, dass Kernfusion funktioniert und inwiefern diese Energiequelle in Zukunft kraftwerkstauglich ist.

Zukunftsvision

Von den „Kraftwerken des Weltalls“ spricht Thomas Klinger. Sonne und Sterne erzeugen ihre Energie mithilfe der Kernfusion, darin stecke gewaltiges Potenzial. Zwei Liter Wasser und ein halbes Pfund Gestein würden ausreichen, um den Strombedarf einer Familie für ein ganzes Jahr zu decken. Und zwar ohne CO2 zu erzeugen.

Auch würde weniger Strahlung freigesetzt als bei der Kernspaltung. Auch wenn kontaminierte Bauteile dennoch erst nach 50 bis 150 Jahren Lagerung wiederverwendet werden könnten.

Ein weiterer Vorteil dieser Technologie sei, dass es keine Kettenreaktion wie bei der Kernspaltung gebe. So bestehe bei der Kernfusion keine Gefahr einer Reaktorkatastrophe, wie in Tschernobyl oder Fukushima. Der gesamte Ablauf der Fusion falle sofort in sich zusammen, sobald eine Komponente ausfällt, gestoppt wird oder von außen eindringt, erklärt Klinger.

Die Kernfusion biete sehr viele Möglichkeiten. Und am Max-Planck-Institut in Greifswald sei man schon recht weit mit den Forschungen vorangeschritten. Jetzt solle es noch einen entscheidenden Schritt weitergehen.

Umbau des Versuchsreaktors

Der nach dem bayerischen Berg benannte Greifswalder Versuchsreaktor ist der mittlerweile siebte experimentelle Aufbau und nach eigenen Angaben die weltweit größte Anlage eines Stellarator-Reaktors und nun so weit vorbereitet, dass die Forschenden in einen längeren Testlauf gehen können als noch vor drei Jahren. Dazu wurden innerhalb der letzten zwei Jahre die Systeme erweitert, zuletzt 600 Wasserkühlkreise installiert, erzählt der wissenschaftliche Leiter. Bis Ende des letzten Jahres sollten alle Montagearbeiten abgeschlossen sein. Danach werde damit begonnen, die Luft aus der gesamten Maschine zu pumpen und die Kühlkreisläufe mit Wasser zu befüllen. Nach Testläufen an den Magneten werden dann die Hauptelemente heruntergekühlt, erklärt Klinger, und dann sei alles startklar! Nach Plan ist das im September 2022.

Sollte der dann avisierte Testlauf von insgesamt 30 Minuten gelingen, sei dies aus rein technischer Sicht dann auch dauerhaft möglich, so Klinger. Ein weiterer Schritt in Richtung einer künftigen Kraftwerkstauglichkeit von Fusionsreaktoren.

Gespaltene Ansichten zur Kernfusion

Ob Kernfusion aber das Potenzial hat, am Energiemarkt überhaupt irgendwann einmal anzukommen, muss bezweifelt werden.

Kritik gibt es vor allem bei der Kostenfrage: In den Greifswalder Forschungsreaktor wurden bislang etwa 1,3 Milliarden Euro investiert. In ein anderes internationales Forschungsprojekt namens Iter in Südfrankreich flossen bereits mehr als 20 Milliarden Euro. Dort soll nach eigenen Angaben im Jahr 2025 das erste Plasma erzeugt werden.

Bis zu einem einsatzfähigen Fusionsreaktor – welcher Art auch immer – dauere es laut Wendelstein-Projektleiter Klinger aber noch Jahrzehnte. Denkbar wäre ein Beginn in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Laut dem Greenpeace-Atomexperten Heinz Smital wird Kernfusion eher gar nicht zur Stromerzeugung genutzt werden. Die Forschung dazu sei einfach noch zu weit weg von einer praktischen Anwendung und nicht mehr als Grundlagenforschung, „auch wenn es vonseiten der Fusionsforschung gerne anders dargestellt wird“.

Für Claudia Kemfert, Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sowie dem Grünen-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel stellt sich die Frage nach Wirtschaftlichkeit und Nutzen der Kernfusion. Selbst ein erster Einsatz in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wäre zu spät, vor allem im Hinblick auf die akute Klimakrise. Die Zukunft liege vielmehr bei den erneuerbaren Energien.

Klinger hält dagegen: Zum einen hätten die Prioritäten der Politik bisher woanders gelegen. Kernfusion sei lange kein Thema gewesen, sagt er. Öl und Gas gab es bislang genug. Zum anderen will er dafür werben, Kernfusion weniger als Konkurrenz zu den erneuerbaren Energien zu sehen, sondern vielmehr als weitere Option, um etwa Schwankungen auszugleichen.

Schritt nach vorn oder auf der Stelle?

Die Technologie dahinter sei enorm komplex und ein hoch spannendes Forschungsfeld, bekräftigt Greenpeace-Experte Heinz Smital die Arbeiten rund um die Kernfusion. Man müsse aber damit aufhören, mit der potenziellen Chance auf eine künftige Stromversorgung zu werben. Natürlich stelle man die Forschung damit relevanter dar, als wenn man sie lediglich als Grundlagenforschung bezeichnen würde.

Damit Schwankungen im Energienetz überbrücken zu können, ist laut Smital eher Wunschdenken der Physiker:innen: „Es ist nach heutigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen, dass es jemals einen kommerziellen Fusionsreaktor zur Stromerzeugung geben wird. Daher kann auch nicht über deren Betriebsweise oder Anwendung ernsthaft spekuliert werden“. Außerdem gebe es bei den Erneuerbaren bereits Lösungen, um überschüssige Energie zu speichern.

Auch die Werbung, Kernfusion hole „die Energie der Sonne auf die Erde“, findet der studierte Kernphysiker problematisch. Auf der Sonne finde Kernfusion fast nicht statt: „Die meiste Zeit fliegen die Teilchen aneinander vorbei. Das ist unser Glück, denn so kann die Sonne schon seit 4,6 Milliarden Jahren scheinen und noch weitere viele Milliarden Jahre, weil sie im Grunde nur auf kleinster Sparflamme brennt.“ Wäre Kernfusion einfacher, würde die Sonne in einer gewaltigen Explosion viel mehr Energie in kürzerer Zeit freisetzen. Das würde uns dann aber recht wenig bringen …

Fazit

Kurz: Kernfusion wird nach dem heutigen Stand der Forschung eher nicht der entscheidende Schritt für die Menschheit sein, auch wenn es viele aus dem Forschungszweig gern so sehen. Vor allem im Hinblick auf die hohen Kosten, die die Forschung mit sich bringt, die generell noch ausstehende Forschungsarbeit und nicht zuletzt die verglichen damit effizienteren erneuerbaren Energien scheint eine tatsächliche Anwendung, wenn überhaupt, viel zu weit in der Ferne zu liegen.

Thomas Klinger selbst räumt ein, dass sich erst mit Beginn des Testlaufs von Wendelstein 7-X und den darauffolgenden Forschungsjahren und -jahrzehnten zeigen werde, ob die Technologie der Kernfusion tatsächlich das Zeug hat, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz halte er an der Idee fest.

Was sich Heinz Smital anstelle der Stromversorgung für die Kernfusion vorstellen könnte, sind andere Themenbereiche, wie etwa die Materialforschung. Damit lässt sich eben nur etwas schlechter werben.

Dieser Artikel erschien in Ausgabe 3 von KATAPULT MV.

Quellen

- Stellarator ist eine von zwei möglichen Formen eines Kernfusionsreaktors. Die andere heißt Tokamak und wird derzeit zum Beispiel im Iter-Projekt in Südfrankreich erforscht.↩