Lena arbeitet als studentische Hilfskraft in einem Amt in Mecklenburg-Vorpommern, als sie dort jemanden kennenlernt, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Zwei Jahre später wird sie von diesem Teammitglied mehrfach vergewaltigt. Das Teammitglied, dem Lena vorwirft, sie vergewaltigt zu haben, ist eine Frau.

„Sie war die erste Frau, bei der ich mir eingestanden habe, dass ich Frauen liebe“, erzählt Lena. Drei Jahre, vier stationäre Behandlungen an psychiatrischen Kliniken, mehrere Psychotherapien und eine Traumatherapie später, wendet sich Lena an die Fachanwältin für Opferschutz Susanne Stock. Diese erstattet vor einem Jahr eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung.

Queere Beziehungsgewalt: tabuisiert und ignoriert

„Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt betrifft nicht nur cisgeschlechtliche Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen, sondern auch Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans, inter und queere Personen (LSBTIQ*)“, schrieb der Lesben- und Schwulenverband letztes Jahr anlässlich der Veröffentlichung des bundesweiten Lagebildes zur häuslichen Gewalt. Das vom Innenministerium herausgegebene Papier berücksichtigt in den erhobenen Zahlen keine queere Partnerschaftsgewalt.

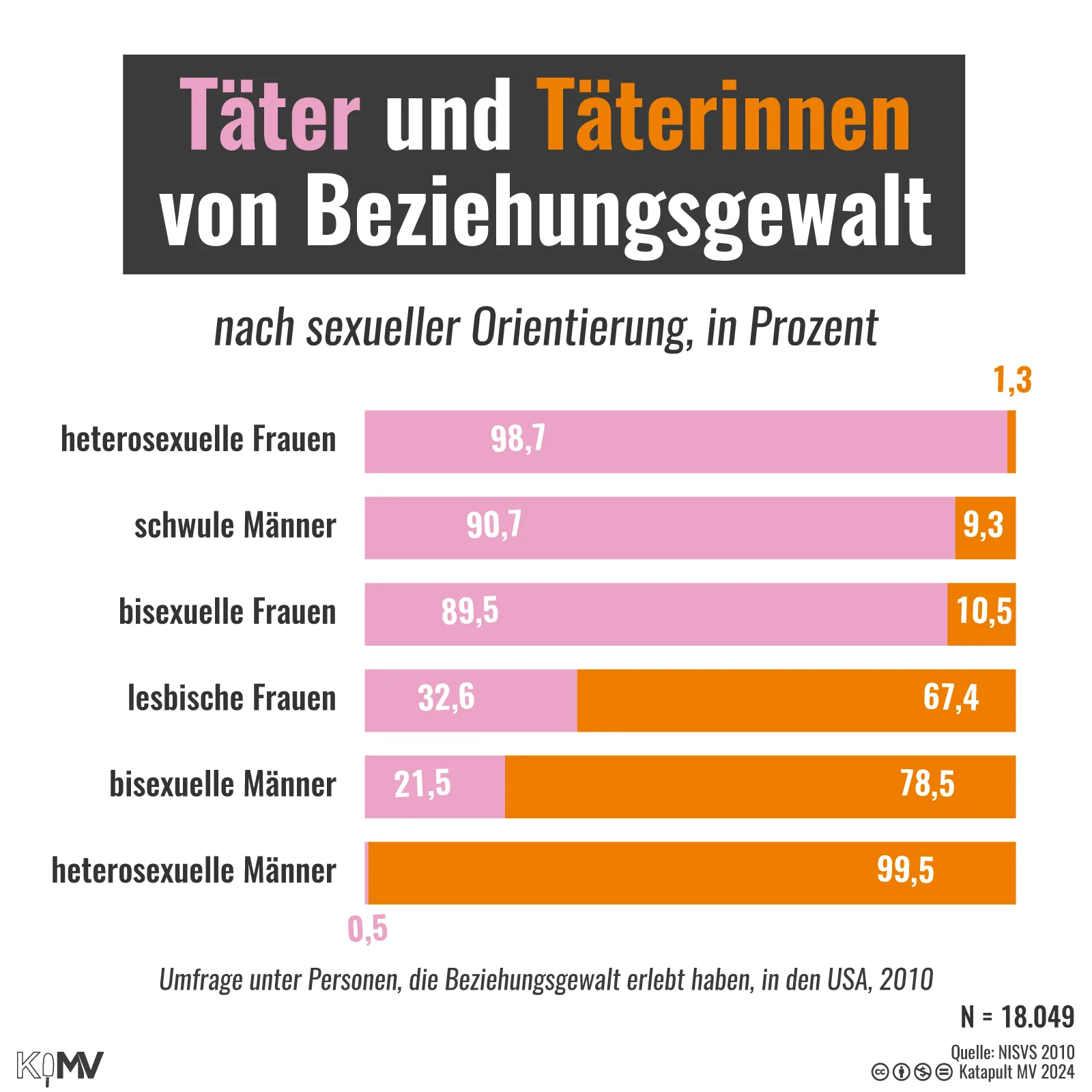

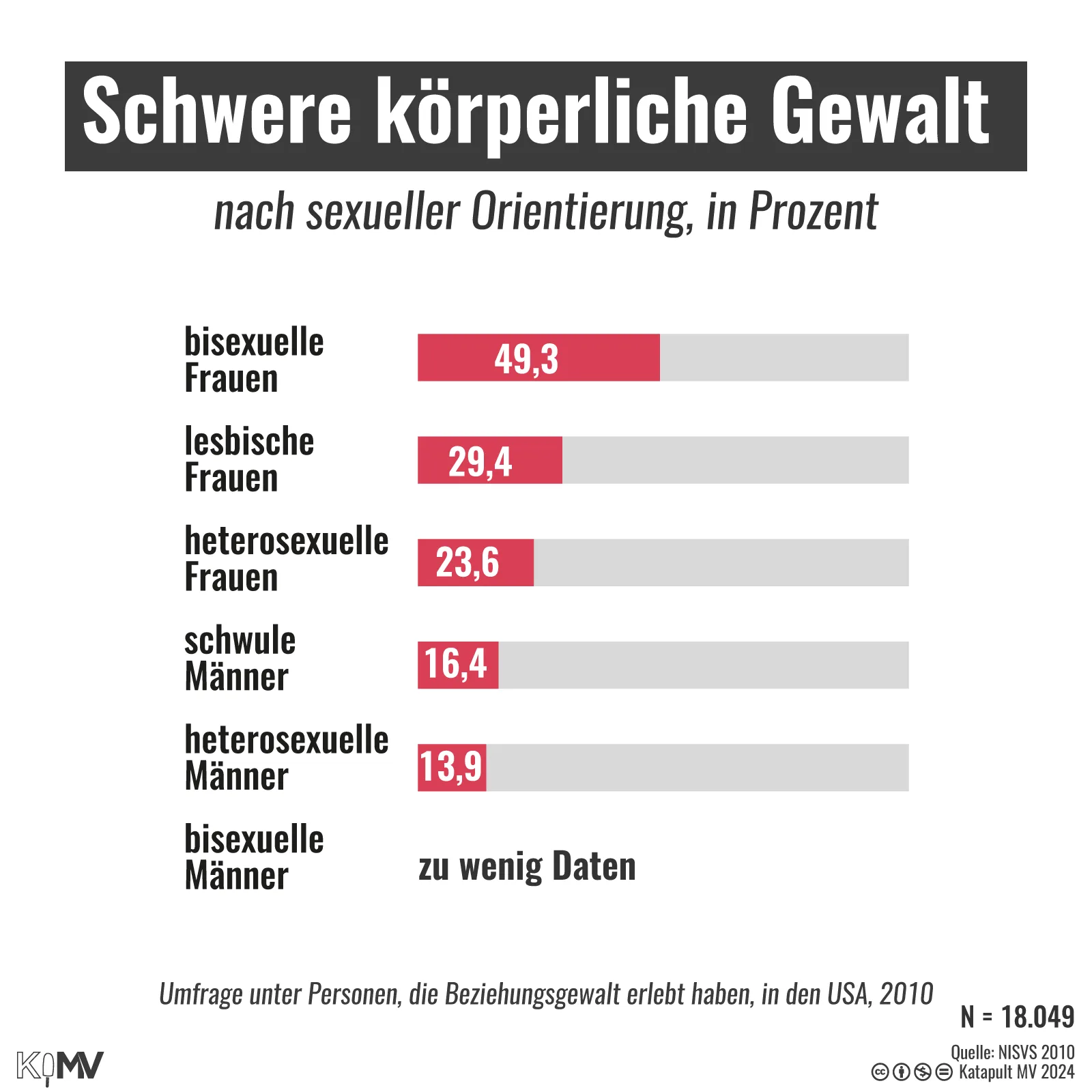

Dabei lässt die (dünne) Datenlage zu queerer Beziehungsgewalt vermuten, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften genauso viel Gewalt ausgeübt wird wie in heterosexuellen Beziehungen. Doch jene findet noch häufiger im Verborgenen statt: Nur drei bis fünf Prozent der lesbischen Betroffenen suchen sich Hilfe, in heterosexuellen Beziehungen tun dies 20 bis 24 Prozent. „Queere Beziehungsgewalt wird in der Öffentlichkeit nicht so oft besprochen“, sagt Carmen Fuchs von der Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt Maxi in Neubrandenburg. Auch Zahlen dazu werden nicht erhoben. Sie könne nicht beziffern, wie häufig Gewalt in queeren Partnerschaften vorkomme. Fuchs schätzt, dass diese Fälle etwa zehn Prozent ihrer Beratungen ausmachen.

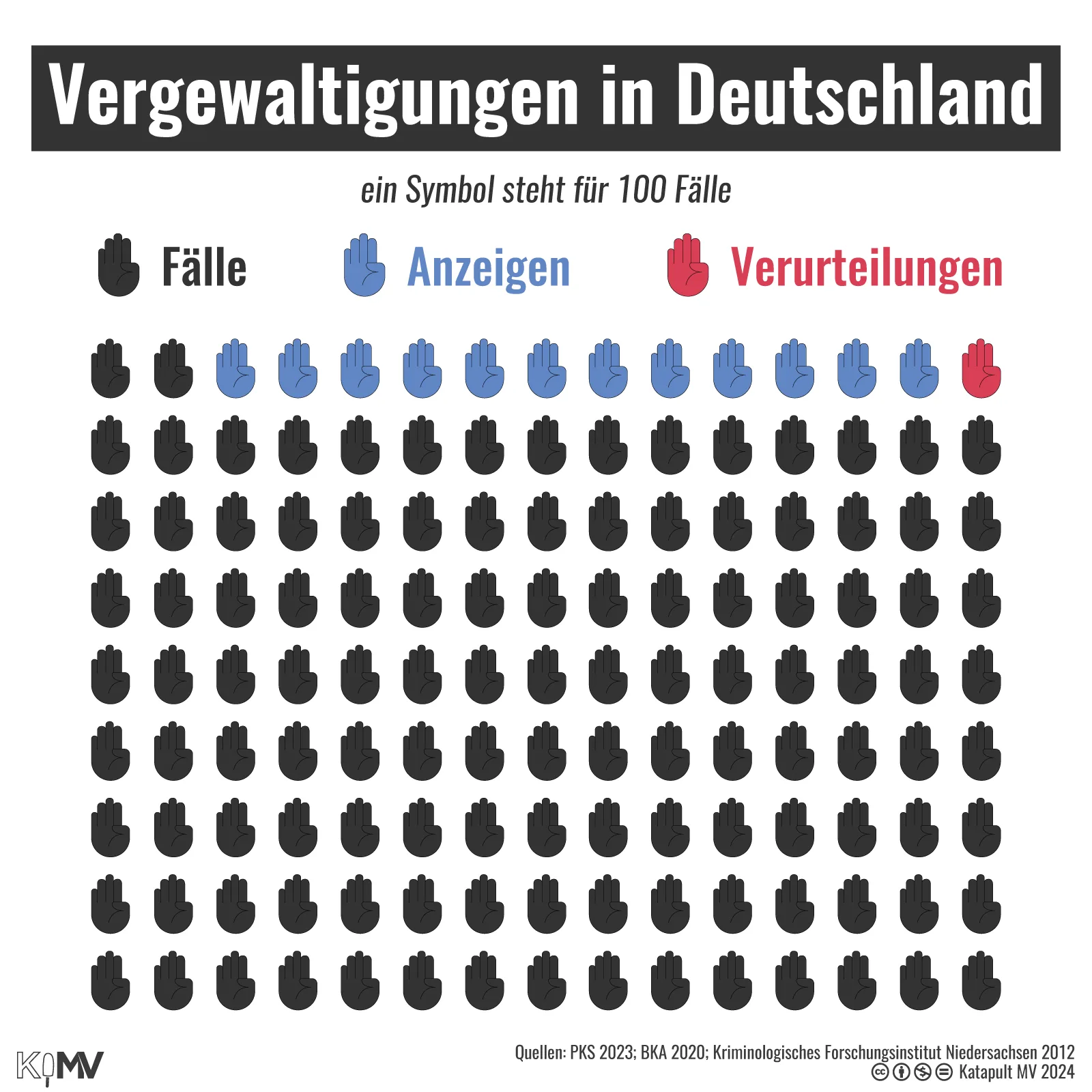

Angezeigt werden in Deutschland nur zehn Prozent der Vergewaltigungen. Acht Prozent der angezeigten Tatpersonen werden verurteilt. Wie viele Betroffene queerer Beziehungsgewalt Anzeige erstatten und wie viele Verurteilungen daraus resultieren, ist nicht bekannt. Lena vermutet, dass queere Personen seltener Vergewaltigungen anzeigen. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst diese Daten nicht. Die meisten Verfahren, unabhängig von Sexualität und Geschlechtsidentität, werden bereits von den Staatsanwaltschaften eingestellt und landen erst gar nicht vor Gericht.

Nein heißt nein

Wie in Lenas Fall. Lena ist eine der wenigen Betroffenen, die Anzeige erstattet haben. „Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften wird so selten zur Anzeige gebracht, gefühlt fast gar nicht. Es ist nicht im öffentlichen Bewusstsein, dass auch sowas passiert“, erzählt Lena. Sie wollte ein Exempel statuieren. Doch die zuständige Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren ein. Es bestehe kein hinreichender Tatverdacht, erklärte sie in einem Schreiben. Der Grund: Lenas Widerwille sei nicht erkennbar gewesen und nicht genügend zum Ausdruck gebracht worden, da sie ihn weder durch verbales noch körperliches Abwehren ausgedrückt habe. „Ein bloßer innerer Widerwille ist (…) nicht ausreichend“, schlussfolgert die Staatsanwaltschaft.

Im November 2016 wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Der Bundestag hatte die Verschärfung des Paragrafen 177 des Strafgesetzbuchs damals einstimmig beschlossen. Seitdem ist jede sexuelle Handlung gegen den „erkennbaren Willen“ einer Person strafbar. Vorher war Vergewaltigung nur strafbar, wenn Gewalt angedroht oder angewendet wurde (Nötigungsprinzip). Mit der Änderung sollten Gesetzeslücken geschlossen werden, aufgrund derer Fälle nicht strafbar waren, in denen Opfer aus unterschiedlichsten Gründen keinen Widerstand geleistet und sich nicht gewehrt hatten. Fortan sollte ausreichen, dass das Opfer „nein“ sagt oder seinen Widerwillen anders ausdrückt und die Tatperson das auch versteht. Kurz: Nein heißt nein. Ein „erkennbarer Wille“ muss ausdrücklich verbal, durch Gesten, Handlungen oder anderweitig ersichtlich ausgedrückt werden, beispielsweise durch Weinen oder Abwehrhandlungen.

Lena selbst schildert die Taten für die Staatsanwaltschaft: „Ich war völlig perplex und konnte nicht reagieren“ und „Meine Therapeutin sagt heute, dass ich eingefroren bin, eine typische Fluchtreaktion“. Doch dass sie ihren Widerwillen gar nicht erkennbar geäußert habe, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, sehen Lena und ihre Anwältin Stock anders. In ihrer Schilderung des Tathergangs schreibt Lena, dass sie sexuelle Handlungen, die über Küssen hinausgingen, ablehnte und das der Beschuldigten gegenüber stets eindeutig zum Ausdruck brachte. Auch beschreibt sie, dass sie kurz vor der Tat anfing zu weinen und eindeutig sagte, dass sie keinen Sex haben wolle. Auch daraus, dass Lena während der gesamten Tat weinte, sei objektiven Beobachter:innen ersichtlich, dass die sexuellen Handlungen gegen ihren Willen vorgenommen wurden. „Ich habe sie nicht im klassischen Sinn weggestoßen oder so. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich nicht möchte und heftig geweint. Es war meiner Meinung nach ersichtlich, dass ich nicht wollte“, sagt Lena gegenüber KATAPULT MV.

„Ich kann nichts mehr machen“

Zudem treffen laut dem Schreiben der Anwältin weitere Tatmerkmale von Vergewaltigungen zu: Die Beschuldigte habe einen Überraschungsmoment ausgenutzt. Lena beschreibt: „Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, da hatte sie meine Hose geöffnet (…). Ich war völlig perplex und konnte nicht reagieren.“ Außerdem habe die Beschuldigte ihre hilflose Lage ausgenutzt. Daher legten Lena und Stock gegen den Bescheid der Staatsanwaltschaft Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft ein.

Die entschied jedoch, dass das Verfahren nicht wieder aufgenommen werden solle. Die Begründung: Lena habe kurz vor der Tat zu ihrer damaligen Affäre gesagt, dass sie sich zu ihr hingezogen fühle. Erst daraufhin sei es zu der Tat gekommen. Auf die Geschehnisse selbst habe sie gar nicht reagiert, weshalb der innere Widerstand nicht erkennbar gewesen sei. Auch habe sie nicht „Stopp“ gesagt, wie von der Beschuldigten aufgefordert. Und geweint habe Lena schon vor der Tat, weshalb die Beschuldigte sie nur habe trösten wollen, argumentiert die zuständige Oberstaatsanwältin in ihrem Bescheid.

„Was mich am meisten empört, ist, dass sie geschrieben haben, dass es ja offensichtlich sei, dass sie mich trösten wollte und deswegen keine Vergewaltigung vorliegt“, sagt Lena. Sie selbst wurde nie von der Polizei angehört, genauso wenig wie die Beschuldigte. Woher könne die Oberstaatsanwältin wissen, dass die Beschuldigte sie nur trösten wollte? Auch Anwältin Stock nennt die Argumentation der Oberstaatsanwaltschaft „nicht nachvollziehbar“ und „reine Spekulation“. Lena und ihre Anwältin reagierten daher mit einem Klageerzwingungsantrag beim Oberlandesgericht. Dieser wurde wegen eines Formfehlers abgelehnt. „Wir haben nun alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft und ich kann nichts mehr machen“, sagt Lena.

Widerspruchsprinzip und Zustimmungslösung

Das Sexualstrafrecht wurde vor acht Jahren verschärft, um genau solche Gesetzeslücken zu schließen. Nach denen keine Vergewaltigung vorliegt, wenn sich die betroffene Person nicht eindeutig äußert oder äußern kann. In Lenas Fall hat das nichts gebracht. Und sie ist nicht die einzige.

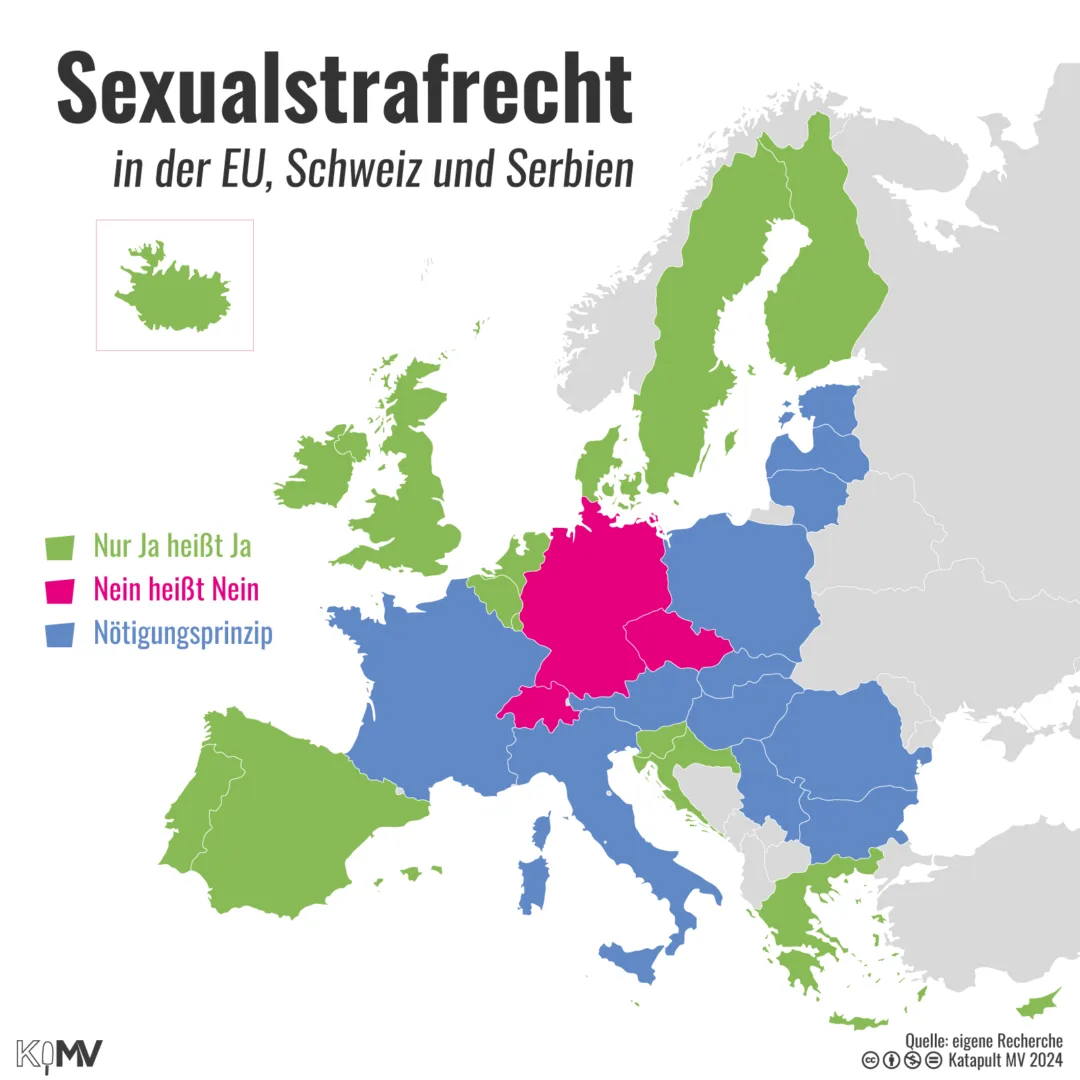

Während das sogenannte Widerspruchsprinzip, das seit 2016 in Deutschland gilt, eine klare Ablehnung voraussetzt, gehen andere Regelungen in Europa weiter. Dort erfordern sexuelle Handlungen eine deutliche Zustimmung vor dem Sex – ausdrücklich oder körperlich – nach dem Prinzip: Nur ja heißt ja. Die sogenannte Zustimmungslösung deckt auch Fälle ab, in denen Betroffene nicht „nein“ sagen können, beispielsweise aufgrund von Schockzuständen, überraschenden Übergriffen oder Angst und Scham, sich ablehnend zu äußern oder zu verhalten. Eine Ausnahme bildet die Schweiz: Im Juli tritt eine Reform des Sexualstrafrechts nach der Widerspruchslösung in Kraft. Doch hier wird die Schockstarre explizit als Zeichen der Ablehnung gewertet. Auch die Istanbul-Konvention, die Deutschland 2017 ratifiziert hat, fordert, alle nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen.

Das EU-Parlament wollte den Straftatbestand der Vergewaltigung einheitlich regeln, und zwar nach dem Grundsatz „Ja heißt ja“. Doch das Vorhaben scheiterte Anfang des Jahres am Widerstand einiger Mitgliedstaaten, unter ihnen Frankreich und Deutschland. Justizminister Marco Buschmann (FDP) argumentierte rein juristisch: Strafrecht falle nicht in die Kompetenzen der EU.

Die Widerspruchslösung verhindert also eine Strafverfolgung in Fällen, in denen das Opfer passiv bleibt, aber nicht in die Handlungen eingewilligt hat. Außerdem müssen sich die Betroffenen rechtfertigen, warum sie nicht deutlich Widerwillen gezeigt oder sich gewehrt haben. Gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, gegenüber ihrem Umfeld, gegenüber sich selbst. Damit wird den Betroffenen eine Mitverantwortung für die erlittenen Taten zugewiesen. Das wird Täter-Opfer-Umkehr oder victim blaming genannt. Warum sollte ausgerechnet bei Sexualdelikten festgelegt sein, wie sich ein Opfer zu verhalten hat, fragt eine Schweizer Anwältin in der Neuen Zürcher Zeitung: „Niemand würde einen Einbrecher milder bestrafen, weil der Hauseigentümer große Fenster eingebaut hat und jeder die Wertgegenstände von außen sehen kann. Oder den Bestohlenen vor Gericht fragen, weshalb er die Fensterläden nicht heruntergelassen hat.“

„Die Betroffenen werden so zum zweiten Mal Opfer“

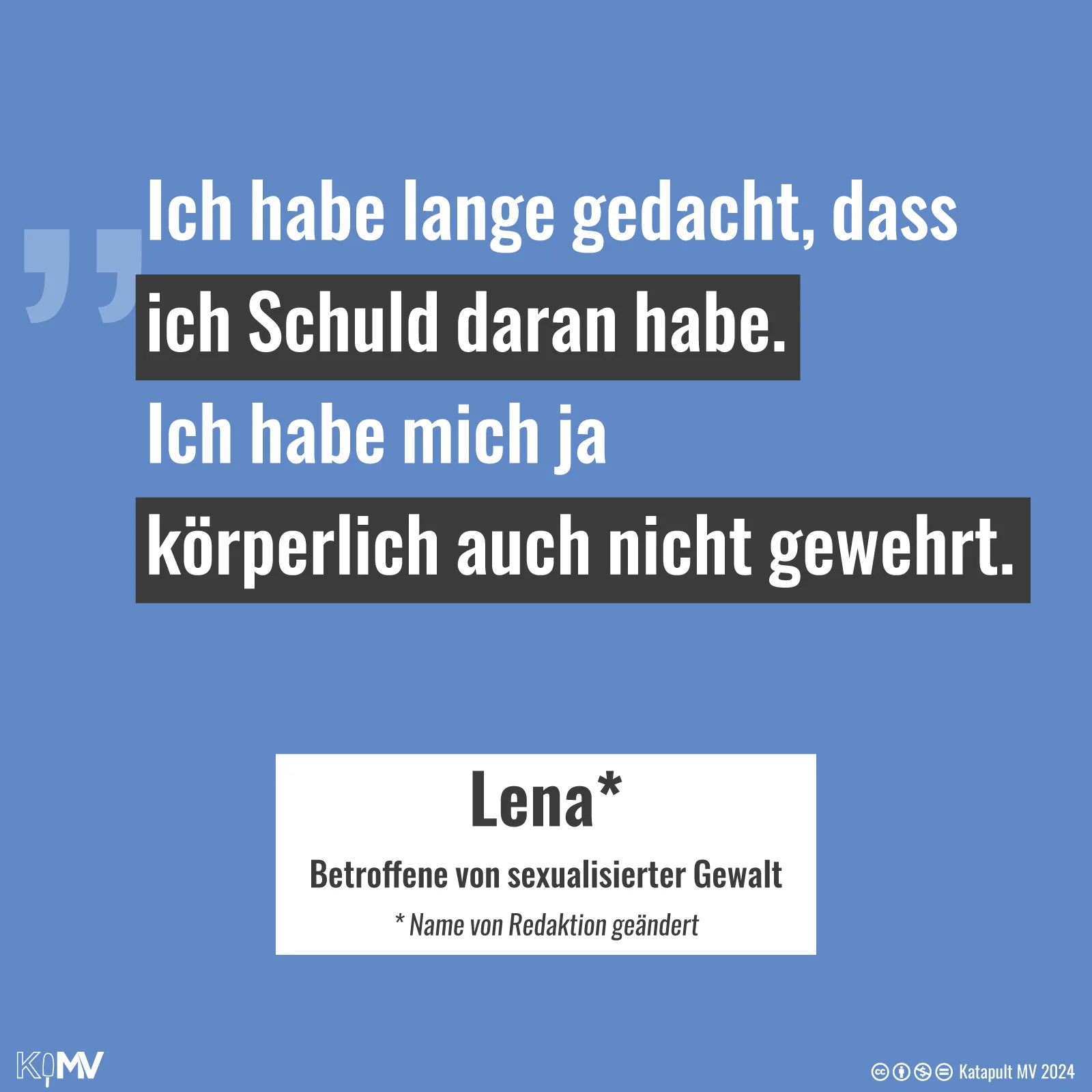

Lena selbst wurde erst zwei Jahre nach den Taten klar, was ihr angetan wurde. „Ich habe lange gedacht, dass ich Schuld daran habe. Das hat mir die Täterin auch immer wieder gesagt. Und ich habe mich ja körperlich auch nicht gewehrt.“ Außerdem habe sie sich geschämt. „Weil sie auch eine Frau ist.“ Erst durch Therapien wurde ihr klar, dass sie vergewaltigt wurde. „Ich habe ein paar Jahre gebraucht, das sagen zu können, aber dann wurde mir sehr schnell geholfen“, erzählt Lena. Sie wandte sich an den Weißen Ring und die Beratungsstelle Maxi in Neubrandenburg. „Ich habe sehr schnell Termine bekommen und wurde sofort von allen ernst genommen.“ Für diese Hilfe sei sie bis heute dankbar. Das erste Mal erzählen, was ihr passiert ist, konnte sie ihrer Beraterin bei Maxi, Carmen Fuchs. „Sie hat mir wahnsinnig geholfen. Sie hat mich ernst genommen und hat Worte für das gefunden, was mir passiert ist: sexualisierte Gewalt. Das hat mir gutgetan.“

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine Beratungsstelle für queere Opfer sexualisierter Gewalt. Doch Maxi sei in Kontakt mit dem Landesverband für queere Vereine Queer MV. In einer Tagung hätten sie sich über die Situation und Bedürfnisse ausgetauscht. „Auch queere Menschen sind in unseren Beratungsstellen willkommen“, ermutigt Fuchs. „Auch queere Betroffene sollen sich trauen, Hilfe zu suchen. Das ist ganz wichtig.“ Auch wenn sie nicht auf queere Beziehungsgewalt spezialisiert seien, die Themen und Probleme der Betroffenen seien ähnlich. „Leid, Schuld, Scham, Opfersein – das erleben queere Menschen nicht anders.“ Und ihre Beratungen und Methoden würden auch ihnen helfen.

Zusammen mit Fuchs erstellte Lena eine Pro-und-Contra-Liste, ob sie gegen ihre ehemalige Affäre Anzeige erstatten sollte. „Sie war ganz unsicher“, erinnert sich Fuchs. „Wir haben das dann gemeinsam erarbeitet.“ Lena entschied sich dazu, ihre ehemalige Partnerin anzuzeigen. Dass ihr nun von der Rechtsprechung abgesprochen wird, vergewaltigt worden zu sein, ihr quasi eine Mitschuld an den Taten gegeben wird – wie sie selbst und ihre ehemalige Partnerin es ebenfalls jahrelang gemacht haben –, ist sehr belastend für Lena. „Die Betroffenen werden so zum zweiten Mal Opfer“, erklärt Beraterin Fuchs. Und Lena sei kein Einzelfall. „Dass Anzeigen zu keiner Verurteilung führen, passiert oft. Auch dass erst gar keine Anklage erhoben wird, weil die Beweise nicht ausreichen, erleben wir sehr häufig.“

Depression und posttraumatische Belastungsstörung

Die meisten Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung geschehen in den eigenen vier Wänden. Selten gibt es Zeug:innen oder Beweise. „Die Geschädigte ist Opfer und Zeuge zugleich und es steht Aussage gegen Aussage“, erklärt Lenas Opferschutzanwältin Susanne Stock. Da die strafrechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bestehe nur noch die Möglichkeit, die Beschuldigte zivilrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen und auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu verklagen. Doch aufgrund der Beweislast, die die Betroffene trägt, sei „diese Möglichkeit auch nur theoretisch“, da Aussage gegen Aussage stehe. „Insofern ist diese Situation sehr misslich für das Opfer. Und ja, solche Situationen kommen häufiger vor.“ Auch bei der Zustimmungslösung besteht das Problem der Beweisbarkeit, wenn Aussage gegen Aussage steht. Denn es gilt immer der Grundsatz: Im Zweifel für die Angeklagte.

Jahre nach den Taten konnte Lena ihren Freundinnen und ihrer Familie von ihren Erlebnissen erzählen. „Für meine Eltern war das schwierig, weil es eine lesbische Beziehung war“, erklärt Lena. Sie hätten Vorbehalte gehabt. „Mein Bruder hat mich von Anfang an unterstützt. Für ihn war das überhaupt kein Thema.“ Ihre Freundinnen haben sich nach und nach alle von ihr abgewandt. Warum, wisse sie nicht. Sie vermutet, weil sie seitdem – seit über vier Jahren – krank ist. „Ich habe keinen normalen Alltag.“ Sie ist regelmäßig in psychiatrischen Kliniken in stationärer Behandlung. Diagnostiziert wurden nach ihrer Vergewaltigung eine schwere Depression, eine posttraumatische Belastungsstörung, Zwangsstörungen und soziale Phobien.

Lenas Wunsch, dass sich ihre Vergewaltigerin vor Gericht oder auch nur bei der Polizei rechtfertigen muss, wurde von den Strafverfolgungsbehörden nicht erfüllt. „Ich wollte wenigstens, dass sie weiß, dass das nicht richtig war, was sie mir angetan hat. Dass sie wenigstens verhört wird.“ Doch dass die Täterin nicht einmal angehört wurde, empört und belastet sie bis heute. „Mir war von Anfang an klar, dass ein Gerichtsprozess schwierig werden würde, da es Aussage gegen Aussage steht“, sagt Lena.

Bewusstsein für Gewalt bei gleichgeschlechtlichen Paaren

Was sie sich nun am meisten wünscht, ist, wieder in ihrem Traumjob arbeiten zu können. Noch erhält sie Erwerbsminderungsrente, aufgrund ihrer vielfältigen psychischen Erkrankungen muss sie immer wieder in die Klinik. Doch demnächst wird sie einen Minijob in ihrem Ausbildungsberuf anfangen. In dem Beruf, in dem sie gearbeitet hat, bevor sie die Täterin kennenlernte. Außerdem wünscht sie sich ein größeres Bewusstsein für häusliche Gewalt in der Gesellschaft. „Ich möchte, dass mehr Menschen klar wird, dass Gewalt auch zuhause passiert. Auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren.“

- Kontakte zu Beratungsstellen und mehr Informationen zu sexualisierter Gewalt gibt es auf unserer Themenseite: geschlechtsspezifische Gewalt

Der Artikel erschien zuerst in unserer Maiausgabe.

Quellen

- Name von der Redaktion geändert.↩

- Schreiben liegt der Redaktion vor.↩

- LSVD-Verein für europäische Kooperation (Hg.): Lagebild zu häuslicher Gewalt erneut ohne Daten zu LSBTIQ*, auf: lsvd.de (12.7.2023).↩

- PrOut@Work-Foundation (Hg.): Häusliche Gewalt in LGBT*IQ-Beziehungen, auf: proutatwork.de.↩

- Telefonat mit Carmen Fuchs am 18.4.2024.↩

- Schmollack, Simone: „Ja heißt Ja“ als EU-Richtlinie? Ja, auf: taz.de (7.2.2024).↩

- Fiebig, Peggy: „Nein heißt Nein“, auf: deutschlandfunk.de (9.11.2017).↩

- Schreiben liegt der Redaktion vor.↩

- § 177 Abs. 1 StGB.↩

- Deutscher Bundestag (Hg.): Bundestag entscheidet „Nein heißt Nein“, auf: bundestag.de (2016).↩

- Fiebig, Peggy: „Nein heißt Nein“, auf: deutschlandfunk.de (9.11.2017).↩

- Schreiben liegt der Redaktion vor.↩

- Telefonat mit Lena am 4.4.2024 und am 16.4.2024.↩

- § 177 Abs. 2 Satz 3 StGB.↩

- Schreiben liegt der Redaktion vor.↩

- Schreiben liegt der Redaktion vor.↩

- Schreiben liegt der Redaktion vor.↩

- E-Mail des Oberlandesgerichts Rostock vom 11.4.2024.↩

- Bundeskanzlei (Hg.): Neues Sexualstrafrecht ab 1. Juli 2024, auf: admin.ch (10.1.2024).↩

- Das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt.↩

- Europarat (Hg.): Gewalt gegen Frauen: GREVIO veröffentlicht Jahresbericht, auf: coe.int (21.9.2023).↩

- Seliger, Marco: «Nein heisst Nein?»: Deutschland blockiert neues EU-weites Sexualstrafrecht, auf: nzz.ch (7.2.2024) / Schmid, Kathrin: Warum der Schutz von Frauen nicht vorankommt, auf: tagesschau.de (30.1.2021).↩

- Campact (Hg.): Warum „Ja heißt Ja“ besser ist als „Nein heißt Nein“, auf: blog.campact.de (25.10.2023).↩

- Amnesty International Schweizer Sektion (Hg.): Warum die Zustimmungslösung besser ist als ein „Nein heißt Nein“, auf: amnesty.ch (15.7.2022).↩

- Gerny, Daniel: Eine Staatsanwältin erzählt, was sie vor Gericht erlebt: „Bei Sexualdelikten sind es häufig die Opfer, die sich rechtfertigen müssen“, auf: nzz.ch (25.8.2021)↩

- Rath, Christian: „Ja heißt Ja“ als EU-Richtlinie? Nein, auf: taz.de (7.2.2024).↩