Männlich, mittleres Alter, 1,70 Meter groß, 70 Kilogramm schwer: das medizinische Standardmodell. An ihm sind das Erkennen von Krankheitssymptomen und die nötige Behandlung ausgerichtet. Das Problem: Noch nie war „Mann mittleren Alters“ allgemeingültig. Schon gar nicht, wenn es um ein anderes Geschlecht geht.

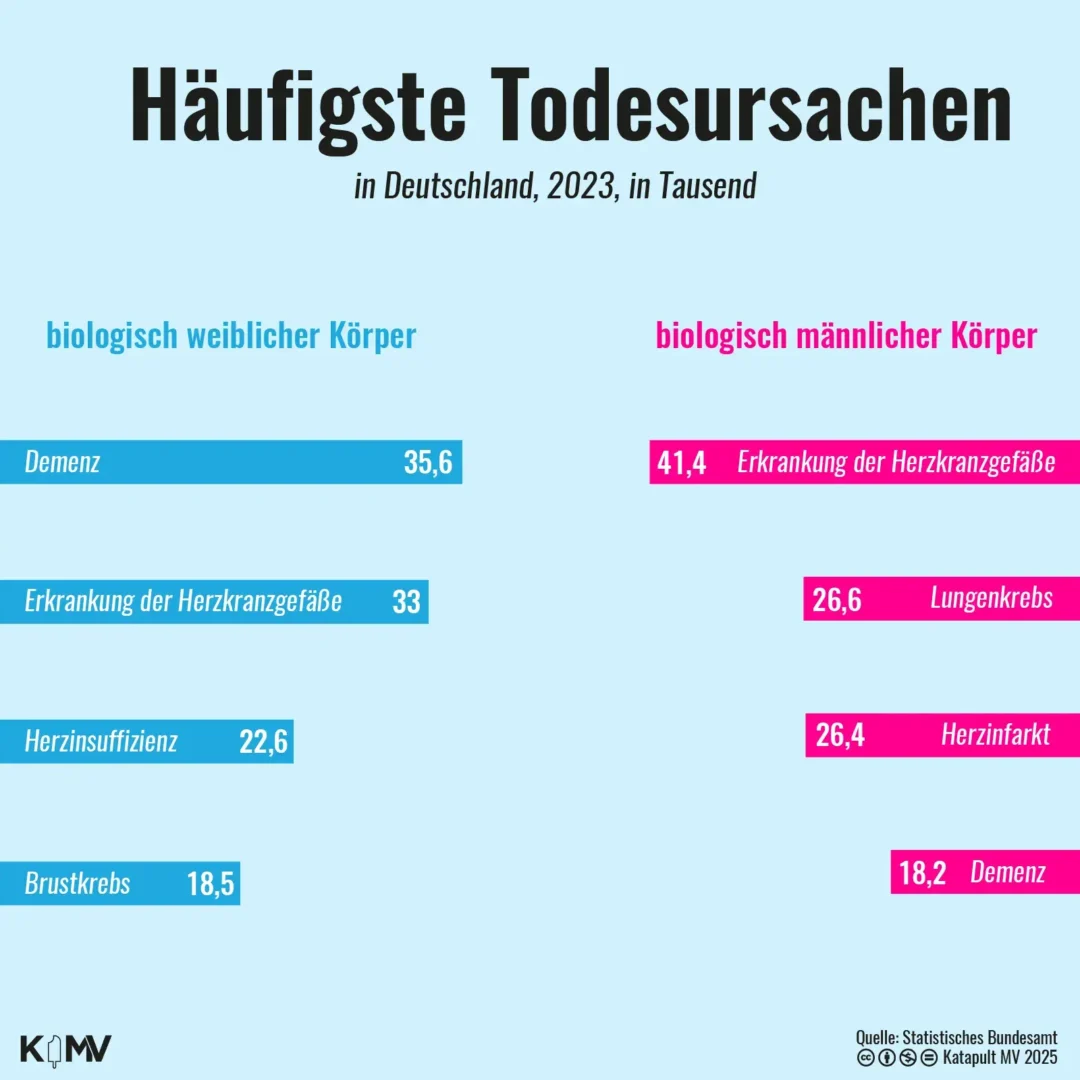

Der Erforschung der genauen Unterschiede zwischen den Geschlechtern widmet sich die Genderwissenschaft – auch in der Medizin. Das sogenannte Gendermainstreaming, im medizinischen Kontext also die gleichberechtigte Behandlung von Männern und Frauen, kam erstmals 1995 auf. Bis Anfang der 2000er-Jahre thematisierten hierzulande mehrere Kongresse die Gendermedizin.1 Es wurde schnell deutlich, dass die Anwendung des „Standardmodells“ bei akuten Krankheitsfällen enorme Auswirkungen haben kann. Beispielsweise äußert sich ein Herzinfarkt bei Menschen mit weiblicher Anatomie ganz anders als bei Menschen mit männlicher, sagt Professorin Sylvia Stracke, stellvertretende Direktorin der Klinik für Innere Medizin A der Universitätsmedizin Greifswald.2 „Frauen haben unspezifische Symptome – Rückenschmerzen, Schmerzen im Bauchraum, kalter Schweiß.“ Oft werde das auf psychische Erkrankungen oder Stress zurückgeführt, ergänzt Herzchirurgin Elpiniki Katsari.3

Als Erkrankungen mit den deutlichsten Unterschieden werden häufig solche des Herz-Kreislauf-Systems genannt, wenn es um geschlechtsspezifische Medizin geht, so Stracke. Aber „egal, wo man in der Medizin hinschaut, man findet sie“. Ein weiteres Beispiel: Biologisch weibliche Personen haben aufgrund ihrer Anatomie ein höheres Risiko für Harnwegserkrankungen, weil ihre Harnröhre kürzer ist und Bakterien dadurch schneller zur Blase gelangen.4

Als Spezialistin für Nieren- und Hochdruckkrankheiten zählt Stracke zudem die chronische Nierenkrankheit auf. Obwohl sie bei Frauen häufiger auftritt als bei Männern, bekämen Frauen viel später eine Diagnose und würden medizinisch schlechter behandelt. Es komme sogar vor, dass Frauen seltener als Männer nach den geltenden Leitlinien behandelt werden, weil die zugeschriebenen Symptome oder Werte nicht passen. Ähnliches gelte für Diabetikerinnen.

Bei Organtransplantationen ist die unterschiedliche Anatomie zu berücksichtigen, weil männliche Organe oft größer sind als weibliche. Zum Beispiel kann eine männliche Niere mitunter zu groß für einen weiblichen Körper sein.5

Aber auch männliche Personen können medizinisch benachteiligt sein, betont Stracke: Osteoporose, also Knochenschwunderkrankungen, oder Coronainfektionen verlaufen bei ihnen in der Regel schwerer. Dass auch Männer an Brustkrebs erkranken können, wissen nur wenige. Bei ihnen würden auch seltener Depressionen erkannt. Die Erkrankung passe nicht in das noch immer dominierende „starke“ Rollenbild. Jedoch seien die Suizidraten höher als bei weiblichen Personen, so die 57-Jährige.

Unterschiede zwischen den biologischen Geschlechtern seien das eine. Aber auch innerhalb davon sollten verschiedene Faktoren stärker in den Blick genommen werden, fordert die Medizinerin: Zum Beispiel habe der Hormonstatus enorme Auswirkungen auf die Abwehrkraft des Körpers und die Wirkung eingenommener Medikamente, werde aber nur selten berücksichtigt.

Dabei könnte die Gendermedizin sogar volkswirtschaftliche Gewinne mit sich bringen: Bei korrekten Diagnosen und passgenauen Behandlungen fallen weniger Krankentage an und weniger Arbeitskräfte fallen aus.6

Der hartnäckige blinde Fleck

Lange sei man in der Medizin davon ausgegangen, dass es gar keine derart großen Unterschiede gebe, beschreibt Elpiniki Katsari die anhaltende Ignoranz. Die Herzchirurgin beschäftigt sich seit Jahren mit gendersensibler Medizin in MV, ist stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Gender und Gesundheit MV und Vorsitzende der Regionalgruppe des Deutschen Ärztinnenbundes.

Erstmals so richtig aufmerksam geworden sei man, als bei der Verabreichung gleicher Medikamente bei Frauen deutlich mehr Nebenwirkungen auftraten als bei Männern. Die Erklärung: „Bei medizinischen Studien gab es schon immer eine Männerdominanz“, sagt Katsari. Mitunter war die Möglichkeit, schwanger zu sein, ein Aspekt, weshalb man weibliche Personen ausschloss. „Der Hintergrund war im Grunde ein Schutzgedanke. Aber dieser ist über die Zeit ins Gegenteil geraten.“ So entstand eine folgenschwere Datenlücke. Denn damit existierten von Anfang an keine Vergleichswerte zwischen männlichen und weiblichen Körpern. Behandlungsleitlinien und Medikationen wurden einseitig aufgestellt. Viele von ihnen gelten bis heute.

Auch soziale Komponenten stärker berücksichtigen

Die Gendermedizin berücksichtigt nicht nur die unterschiedlichen Geschlechter, sondern auch weitere Diversitätsfaktoren, wie Alter, Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, aber auch Verhaltensweisen und Lebensstile.7 Es komme auch auf Familienkonstellationen an oder ob es sich um risikofreudige oder -vermeidende Menschen handelt, wie sie finanziell aufgestellt sind oder ob sie einen stressigen oder eher ruhigen Alltag haben, erklärt Katsari. All das habe auch Auswirkungen auf die Gesundheit und die körperliche Reaktion bei Krankheiten. „Aber den soziokulturellen Aspekt überhaupt erst nachvollziehbar zu machen, braucht Zeit“, betont die Fachärztin, „das geht nicht nebenbei, dafür braucht es eine Institution.“

Noch immer belächeln viele den Fokus auf Geschlechtersensibilität, sagt auch Stracke, die neben ihrer ärztlichen Tätigkeit auch stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Greifswalder Universitätsmedizin ist. Auch von der AfD kämen jedes Jahr Anfragen, die Genderstudien und damit verbundene Projekte in Zweifel ziehen. Die Notwendigkeit im medizinischen Bereich sei im Klinikalltag vielen noch nicht bewusst. Zudem würden sich viele allein schon wegen des Wortes „Gendermedizin“ bedrängt fühlen. Dabei wurde die englische Wortschöpfung lediglich aus Ländern wie Kanada übernommen, die den Fachbereich schon länger etabliert haben. Stracke selbst nutze in Gesprächen um diese Thematik mittlerweile lieber den Ausdruck „geschlechtssensible“ oder „geschlechtsspezifische Medizin“, um nicht weiter zu provozieren, erklärt sie. „Man will ja inhaltlich vorankommen.“ Auch wenn es für sie unverständlich bleibt, wie man mit dem Ausdruck wirklich jemanden stören oder einschränken könne.

Bund hat Wichtigkeit erkannt

Um die Gendermedizin erfolgreich in den Fokus zu rücken, braucht es politische Akzeptanz, so Katsari. Mit der Arbeitsgemeinschaft Gender und Gesundheit MV können sie und weitere Mitglieder aktiv als Expert:innen an landespolitischen Debatten mitwirken. Wenn etwas politische Bedeutung bekommt, scheint auch die Akzeptanz in der Bevölkerung höher zu sein, fügt Stracke hinzu. Die Forschung in der geschlechtssensiblen Medizin wird mittlerweile auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt und gefördert. Das helfe enorm, sagt die 57-Jährige.

Für das kommende Jahr steht ein weiterer wichtiger Schritt auf Bundesebene an: Dann soll eine neue Approbationsordnung eingeführt werden, die geschlechtsspezifische Medizin in den Lehrplänen medizinischer Studiengänge vorsieht.8

Lehrplan eher Leerplan

Denn bisher kamen Genderaspekte in den Lehrplänen angehender Ärzt:innen sehr kurz: Laut einer Studie machen nur 70 Prozent der medizinischen Fakultäten in Deutschland ihre Studierenden auf geschlechtsspezifische Unterschiede bei Krankheiten, Symptomen und Therapien aufmerksam. Und das auch nur gelegentlich.9 Vorreiter hierbei sind die Unis in Hamburg, Berlin, Hannover, Köln und Ulm. Allerdings wurden deutschlandweit bisher nur in Berlin, Essen, Bielefeld und Magdeburg eigene Lehrstühle zur geschlechtsspezifischen Medizin eingerichtet. „Warum geht das nicht auch in MV?“, motiviert Katsari. An der Greifswalder Uni kann man zumindest das gleichnamige Wahlfach im humanmedizinischen Studium belegen. Deutschlandweit könnte MV damit jedoch eine weitere Vorreiterrolle einnehmen. Genau das wollen die Greifswalder Universität und die Unimedizin im kommenden Jahr weiter vorantreiben.

Greifswalder Projekt für neue Strukturen

Die beiden Partner wollen gemeinsam über die Forschungslücken der geschlechtersensiblen Medizin aufklären und ein Umdenken hervorrufen – von der Forschung bis zur klinischen Praxis. Das sogenannte Inke-Projekt (Inklusive Exzellenz in der Medizin – Geschlechteraspekte im Blick in der Forschung) besteht seit diesem Jahr und wird vom BMBF für fünf Jahre mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert.10

Das Projekt soll in einem ersten Schritt ein stärkeres Bewusstsein und langfristig neue Strukturen schaffen, so Projektleiterin Sylvia Stracke. Bereits umgesetzt werden konnte die Auswertung bisheriger wissenschaftlicher Forschungen und Publikationen hinsichtlich ihrer Gendersensibilität. Nur vier Prozent der Forschungsarbeiten der letzten fünf Jahre enthielten demnach eine geschlechtergetrennte Analyse, bilanziert Stracke. Auch in großen bevölkerungsbasierten Studien werden die Daten oft nicht vorrangig nach Geschlecht getrennt betrachtet. „Da gibt es große blinde Flecken, die benannt werden sollten.“ Gemeinsam mit der Universität Greifswald sollen Medizinstudierende ermutigt werden, das Geschlecht von Anfang an als Kategorie mitzudenken.

Dafür sollen auch die Forschungsdatenbanken geschlechtssensibler gestaltet werden. Um das selbst identifizierte Geschlecht künftig von vornherein abzufragen, soll etwa das sogenannte DIVERGesTool an der Unimedizin etabliert werden. Das alles benötige jedoch Zeit und einen großen Verwaltungsaufwand, räumt Stracke ein. Aber mit Datenbanken, die auch geschlechtssensibel geführt werden, könnten schnell neue medizinische Erkenntnisse erzielt werden.

Ein zweites großes Ziel ist die Öffentlichkeit. Vorträge und ein regelmäßiger Podcast in diesem Jahr sollen die Wichtigkeit der Thematik auch außerhalb des medizinischen Fachpublikums bekannter machen. Dennoch sollen parallel auch Schulungen für Forscher:innen und angehende Mediziner:innen weiterentwickelt werden.

„Noch stehen wir erst am Anfang – bei der wissenschaftlichen Analyse und der Überzeugungsarbeit“, sagt die Projektleiterin. „Die Wege sind schon mal offen, aber es fehlt noch an Struktur“, ergänzt Katsari. „Dafür kämpfen wir jetzt.“ Denn beide sind überzeugt: Die Erfassung von geschlechtssensiblen Aspekten gehört in einer vielfältigen Gesellschaft nicht zuletzt in den medizinischen Alltag.

- Bayerischer Landesfrauenrat (Hg.): Gendermedizin – gendersensible Medizin zeigt einen Weg in eine gesunde Zukunft für alle, ab Min. 9:00, auf: youtube.com (25.4.2022). ↩︎

- Telefonat mit Sylvia Stracke am 13.11.2024. ↩︎

- Telefonat mit Elpiniki Katsari am 13.11.2024. ↩︎

- Tutzer, Natalie: Gendermedizin: Ungleichbehandlung ist gut für uns alle, auf: barmer.de (Stand: 11.6.2024).

↩︎ - Quarks im Ersten (Hg.): Warum wir Gendermedizin brauchen, ab Min. 11:00, auf: ardmediathek.de (9.7.2022). ↩︎

- Bayerischer Landesfrauenrat 2022, ab Min. 16:00. ↩︎

- dgesgm.de / Tutzer 2024. ↩︎

- Ebd. / Spektrum.de (Hg.): Ärztliche Ausbildung soll geschlechtersensibel werden, auf: spektrum.de (7.3.2024). ↩︎

- Wortmann, Laura u.a.: Gendermedizinische Lehre steigert die Gender Awareness von Medizinstudierenden: Ergebnisse einer quantitativen Befragung, auf: egms.de (15.6.2023).

↩︎ - inke-projekt.de. ↩︎