Fünf der knallorangen Beeren reichen, um den täglichen Bedarf an Vitamin C zu decken: daher wird der Sanddorn auch als „Zitrone des Nordens“ bezeichnet. Seit gut fünf Jahren aber geht es der Pflanze nicht gut. Ihre Zweige werden grau und tragen nur noch wenige Früchte, Forscher:innen beobachten ein zunehmendes Absterben.

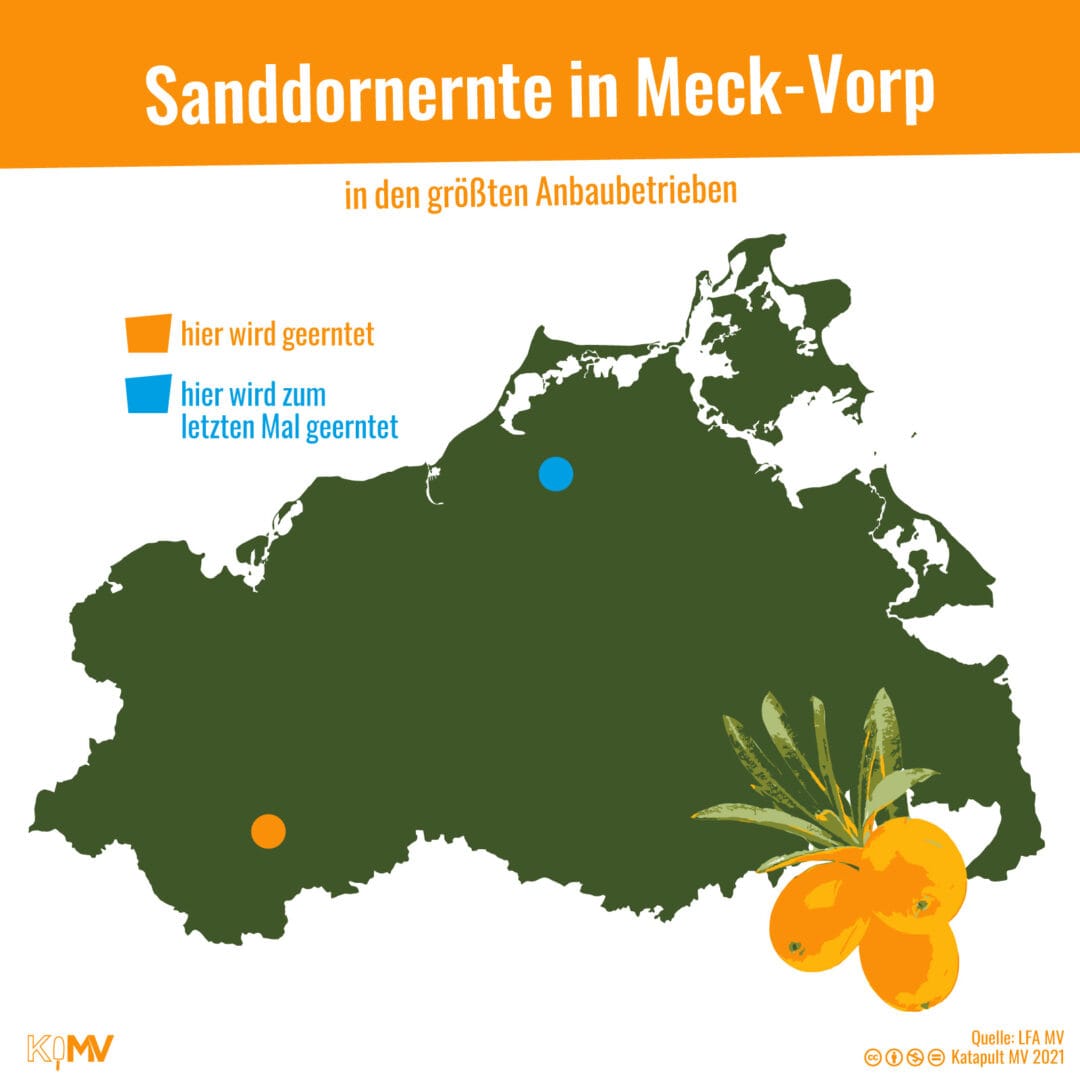

Neben wild wachsenden Sträuchern auf rund 200 Hektar wird Sanddorn in Meck-Vorp auf einer ebenso großen Fläche angebaut. Die beiden größten Betriebe sind „Forst Schneebecke“ in Marlow und „Sanddorn Storchennest“ in Ludwigslust.

Der Betrieb Storchennest in Ludwigslust erntet in diesem Jahr auf knapp 20 Hektar seiner insgesamt 80 Hektar großen Anbaufläche. „Wir hoffen, wie im vergangenen Jahr zehn Tonnen zu kriegen“, sagt Unternehmenschefin Silvia Hinrichs. Vor einigen Jahren waren es noch 70 bis 90 Tonnen pro Ernte.

Benedikt Schneebecke züchtet in Marlow auf rund 70 Hektar Sanddorn. Davon seien aber schon mehr als 50 Hektar abgestorben. „In diesem Jahr ernten wir von zwölf Hektar. Aber auch dort sind 80 Prozent der Büsche tot.“ Er könne mit maximal 15 Tonnen Beeren rechnen – normal seien auf der Fläche bis zu 160 Tonnen.

Aber nicht nur auf Anbauflächen, auch die Wildbestände der Pflanze erkranken in den letzten Jahren, wie etwa auf Rügen oder Hiddensee.

Schneebecke hört auf, Ludwigslust setzt auf die Forschung

Wegen der dramatischen Situation hat Benedikt Schneebecke nun beschlossen, aus dem Sanddornanbau auszusteigen. Es sei zu riskant, solange man nicht wisse, woran es liege, sagt er auf Nachfrage. Er habe schon vieles versucht und investiert – von zusätzlicher Bewässerung bis hin zu Fleece-Abdeckungen auf den Feldern. Seit fünf Jahren habe nichts geholfen. Nun will er sein Hauptgeschäft weiter ausbauen: den Anbau von Weihnachtsbäumen.

Auch auf der Plantage in Ludwigslust blickt man zurückhaltend auf die Sanddornernte. Das Unternehmen setze auch auf andere Früchte und Gehölze in Anbau und Vertrieb. „Wir werden den Sanddorn als unser Hauptstandbein aber nicht kampflos aufgeben“, sagt Frank Spaethe, Leiter des Sanddornanbaus. Deswegen hoffen die Mitarbeiter:innen auch auf ein gemeinsames Forschungsprojekt der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Gülzow-Prüzen, des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Neubrandenburg und des Julius-Kühn-Instituts für Pflanzenschutz in Dossenheim, Baden-Württemberg. Gefördert wird es vom Bundeslandwirtschaftsministerium und der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe mit rund 800.000 Euro. Das Projekt ist Ende 2020 angelaufen und soll in den kommenden drei Jahren herausfinden, weshalb der Sanddorn so große Probleme hat und was man dagegen tun kann.

Gründe für Sanddornsterben erforschen

„Noch gibt es keinen roten Faden, wohin die Versuche uns genau führen“, sagt Projektleiter Frank Hippauf von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei. Eine erste Tendenz geht dahin, dass eine umfangreichere Bewässerung förderlich für die Pflanzengesundheit sein kann. 2010 hatte es bereits eine Voruntersuchung dazu an der Sorte Habego gegeben. Einige Pflanzen wurden dabei stark, andere gar nicht bewässert. Ergebnis: Die bewässerten Pflanzen wuchsen besser und trugen mehr Früchte. Eine zusätzliche Bewässerung ist also von Vorteil, so die Erkenntnis.

Ein Teil des neuen Forschungsprojektes konzentriert sich nun darauf, herauszufinden, wie viel Wasser der Sanddorn genau benötigt. Dazu laufen derzeit verschiedene Bewässerungsstufen – von gar nicht bis zum Überfluss, erzählt Hippauf.

Die Sache mit der Bewässerung löst aber nur ein Teilproblem. Denn die Ursache des Sanddornsterbens sei damit nicht geklärt, so Hippauf. Außerdem reagieren die einzelnen Sorten unterschiedlich auf das Gießen. In Gülzow forscht man allein an 40 fruchttragenden Sanddornsorten – auch aus dem osteuropäischen, alpinen und rumänischen Raum.

Krankheitserreger als mögliche Ursache

Die Forscher:innen vermuten, dass es Krankheitserreger wie Viren oder Pilze sind, die die Sanddornpflanzen absterben lassen. Etwas Konkretes konnte aber noch nicht nachgewiesen werden. Wahrscheinlich sei ein komplexes Zusammenspiel mehrerer, einzeln auftretend nicht ganz so verheerender Faktoren, sagt Hippauf. „Also Erreger, die schon vorher da waren, die aber mit anderen, neuen Bedingungen mehr Einfluss haben“, so der Wissenschaftler. Dabei denke er besonders an Hitze und Trockenheit, die die Pflanzen anfälliger werden lassen. Eine ansteckende Krankheit schließe er aus.

Für genaue Erkenntnisse bedarf es nun erst einmal praktischer Versuche. Flächen dafür gibt es zum einen auf den Feldern der Landesforschungsanstalt in Gülzow-Prüzen, zum anderen haben auch Anbaubetriebe aus Meck-Vorp und Brandenburg einen Teil ihrer Felder zur Verfügung gestellt. So auch der Betrieb Storchennest in Ludwigslust. Hier sollen auf knapp einem Hektar eingezäunter Fläche die gezüchteten Sorten systematisch genauer untersucht werden. Das Kühn-Institut will in den kommenden drei Jahren die Wildbestände analysieren. Eine Gefahr, dass der Sanddorn auf Dauer aussterben wird, sieht Hippauf übrigens nicht – dass noch einige Flächen absterben, hält er jedoch für wahrscheinlich.

Quellen

- dpa↩