Uwe Weiskopf, 29 Jahre. Diethelm Hanslick, 26 Jahre. Brigitte Louda, 19 Jahre. Klaus Reiher, 18 Jahre. Guido Schwark, 16 Jahre.

Sie fanden den Tod in der Ostsee, als sie versuchten, aus der DDR über die Seegrenze zu fliehen. Dass sie einen Fluchtversuch unternommen und dabei ihr Leben verloren haben, ist überhaupt erst seit einigen Jahren bekannt. Auch den Angehörigen. Die Beweise schlummerten über Jahrzehnte in Archiven von Standesämtern in ganz Norddeutschland. Bisher unbeachtet.

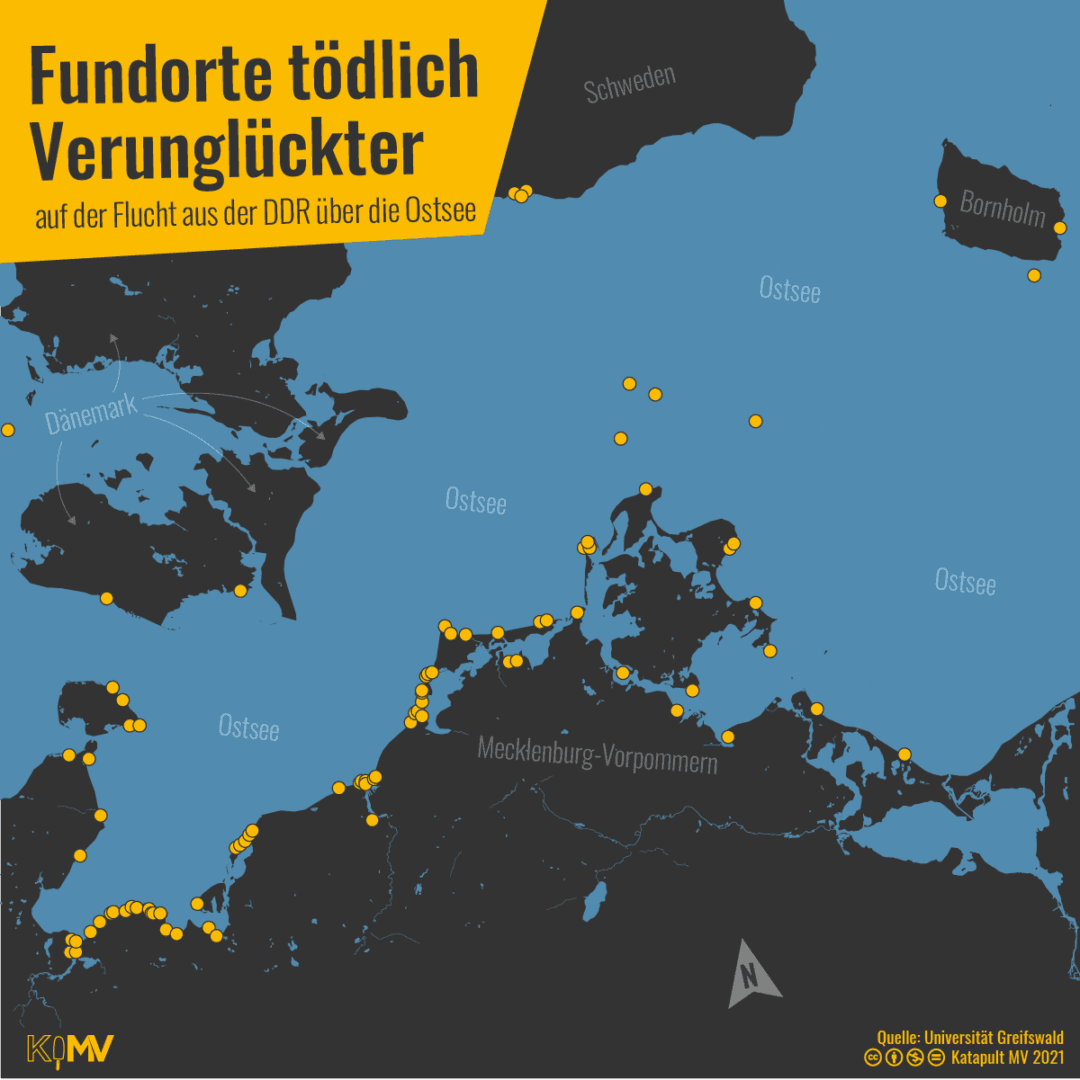

Eine Forschungsgruppe aus Greifswald durchforstet systematisch alle infrage kommenden Archive – in MV und Schleswig-Holstein. Mithilfe von noch eingelagerten Sterbeurkunden und Obduktionsberichten angespülter Leichen konnten sie einige Biografien bereits vervollständigen und Angehörige über das Schicksal ihrer Familienmitglieder oder Freunde informieren.

Erstmals verlässliche Zahlen

Es gibt Zahlen, aber systematisch und wissenschaftlich aufgearbeitet wurden sie noch nie.

Mit dem Forschungsprojekt Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee der Politik- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Greifswald soll eine Lücke geschlossen werden, sagt Mitarbeiterin Jenny Linek. Bislang gebe es keine genauen statistischen Daten über die bei Ostseefluchten verunglückten Menschen. Privatpersonen wie die Autoren und Zeitzeugen Bodo Müller und Christine Vogt-Müller oder der Verein Ostseefluchten haben schon zuvor über Fluchtversuche an der sogenannten Staatsgrenze Nord recherchiert. Allerdings sind die bislang gefundenen Namen und Daten nicht einheitlich und vollständig aufgearbeitet. So könne eine systematische Forschung einen besseren Einblick und möglichst realistische Zahlen liefern, wie viele Menschen tatsächlich beim Versuch, über die Ostsee zu fliehen, ums Leben gekommen sind, erläutert Mitarbeiter Henning Hochstein. Auch die Lebenswege und Gründe für die Entscheidung sollen in Zusammenarbeit mit Hinterbliebenen rekonstruiert werden. „Wir wollen nicht nur den kühlen Fluchtvorgang präsentieren – wann eine Leiche wo angespült wurde –, sondern wir wollen versuchen, zu ergründen: Was hat die Person vorher gemacht? Und wie ist ihr Fluchtwille zu erklären?“, sagt Linek.Das Projekt wurde vor drei Jahren begonnen und ist Teil des Verbundprojektes Grenzregime, einer vom Bund geförderten Forschung der Greifswalder Uni zusammen mit der Freien Universität Berlin und der Universität Potsdam. Während sich das Greifswalder Team mit den Todesfällen an der Ostsee beschäftigt, forschen Wissenschaftler:innen an der FU Berlin zu Todesfällen bei Fluchtversuchen über die Ostblockstaaten, und Mitarbeiter:innen an der Uni Potsdam beschäftigen sich mit dem DDR-Justizministerium und dessen Rechtsbeugung gegen Ausreisewillige.

Bisher 660 recherchierte Fälle

Rund 5.600 Menschen haben nach aktuellem Kenntnisstand versucht, über die Ostsee aus der DDR zu fliehen. Die meisten wurden schon im Vorfeld verhaftet. Knapp 900 Menschen haben es in die Bundesrepublik, nach Dänemark oder Schweden geschafft oder wurden von westlichen Schiffen aufgenommen.

Und die, die es nicht geschafft haben?Das ist die Frage, die die Greifswalder Forschungsgruppe seit 2019 umtreibt. Mehr als 660 Todes- und Verdachtsfälle konnten bereits ausfindig gemacht werden. Die Einzelfallprüfungen, ob es tatsächlich ein tödlicher Fluchtversuch war oder ein Suizid, sind noch nicht abgeschlossen. Das Team durchforstet dazu Akten aus Standesämtern und Archiven nach Hinweisen, die auf einen Fluchtversuch hindeuten. Beispielsweise ist in Fallberichten etwa der Paragraf 213 zu finden, „der Vermerk für einen Fluchtversuch“, erklärt Hochstein. Beim Blättern in den Akten wird klar: Das ist Detektivarbeit. Aber es lohne sich, so der Politikwissenschaftler.

Bislang konnte das Team 121 Personen finden, die beim Fluchtversuch über die Ostsee ums Leben kamen. Bei 31 weiteren bekannten Fällen wurde bis heute keine Leiche gefunden. „Da wissen wir aber durch Freunde, Verwandte oder auch durch Personen, die bei der Flucht anwesend waren, was passiert ist“, sagt Linek.

101 Verdachtsfälle gibt es, bei denen aufgrund der gefundenen Indizien davon ausgegangen wird, dass es sich um „Todesfälle mit Fluchthintergrund“ handelt. Für knapp dreimal so viele untersuchte Fälle konnte geklärt werden, dass entweder andere Todesumstände zutreffen oder die Person überlebte.Bei 113 Verdachtsfälle steht eine Klärung noch aus. Und die will das Team unbedingt noch prüfen. Die Schicksale lassen auch die Forschenden nicht kalt. Besonders die Gespräche mit den Angehörigen seien aufwühlend. Ihre Interviews führten Linek und Hochstein neben MV etwa auch in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit dem Besuch in den Familien bekamen sie noch tiefere Einblicke in die Familiengeschichte. „Es ist sehr privat und dann auch sehr intensiv“, erzählt die promovierte Historikerin Linek. Vor allem, wenn aus Akten recherchierte Details auf einmal in der Realität wieder auftauchen: „Ich hatte zum Beispiel ein tolles Gespräch mit dem Bruder eines damals bei der Flucht Verstorbenen. In den Akten stand, dass man an der Leiche die Ausweispapiere in einem Brustbeutel gefunden hatte. Als ich das dem Bruder erzählte, sagte er mir, dass er den Beutel lange Zeit in seinem Zimmer hängen hatte und er ihn bis heute aufbewahre.“

So führen viele Puzzlestücke zueinander, ergänzen sich oder bringen ganz neue Erkenntnisse.

Traumatisierung nach wie vor spürbar

Grundsätzlich konnte das Forschungsteam bisher feststellen, dass es sich bei den geflüchteten Personen über die Ostsee vor allem um jüngere Menschen zwischen 16 und 30 Jahren handelte. Die meisten waren junge Männer, 15 Todesopfer waren Frauen.

Für die Hinterbliebenen führte ihr Verschwinden oftmals zu Traumata. Einige sind seitdem depressiv, erzählen Linek und Hochstein. So ist das Forschungsprojekt für manche auch eine Aufarbeitung. Und es kann ein Abschluss sein. Das Team kann Gewissheit schaffen, auch wenn es keine guten Nachrichten sind. Viele Angehörige gaben an, dass die Gespräche zwar schmerzhaft waren, aber auch Erleichterung brachten. Nun wüssten sie nach all den Jahren, was damals passiert ist, und sind froh, dass es dank des Projektes ein Andenken an die Verstorbenen gibt.Mit der Sammlung und biografischen Aufarbeitung der Fälle kann das Team den Angehörigen oft sogar in ihrer Trauer helfen: Viele stellten sich die Frage, warum ihre Tochter oder ihr Sohn sie nicht informiert habe. Mit den bisherigen Erkenntnissen können die Wissenschaftler:innen zeigen: Viele haben das zum Schutz getan, um ihre Familie nicht zu gefährden.

„Oder dass sich zum Beispiel eine Mutter nicht dafür verantwortlich fühlen muss, dass ihr Sohn geflohen ist – weil sie denkt, sie habe sich nicht genug um ihn gekümmert“, fügt Linek hinzu, „Sondern wir können mit der Biografie bewusster machen, dass der Fluchtgedanke aus seiner eigenen Motivation heraus entstand, weil er nicht mehr in diesem System leben wollte.“Allerdings betonen die beiden Forscher:innen immer wieder, dass es eine psychologische Anlaufstelle für Hinterbliebene geben müsste. Die ganze Problematik, wie es eigentlich den Angehörigen der Opfer geht, die nach den Fluchten Verhöre und Kontrollen über sich ergehen lassen mussten, bedürfe einer professionellen Begleitung. Die Traumatisierung aus der Zeit sei in vielen Gesprächen noch zu spüren.

Für die Familien, die Angehörigen und als ein Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte erstellt das gesamte Verbundprojekt eine umfassende Datenbank mit allen Biografien. Diese sollen als Buch veröffentlicht werden, auch als Dank an die Angehörigen für die Offenheit und Mithilfe.

Akten zum Teil vernichtet

Ob es dieses Buch aber geben wird, ist unklar. Ebenso, ob das Projekt überhaupt einen Abschluss findet. Denn: Die offizielle Förderzeit von drei Jahren ist Ende Oktober ausgelaufen.Warum das Projekt noch nicht abgeschlossen ist? Wie so oft: wegen Corona. Hierbei fiel die Pandemie in die wichtigste investigative Zeit für die Forscher:innen und in ihre Hauptquelle: Archive. Ein halbes Jahr nach Projektbeginn konnten die ersten Archive und Standesämter ausfindig gemacht und angefragt werden. Besuche waren dann jedoch wegen der Pandemievorschriften nicht mehr möglich. Ebenso wenig Treffen mit Zeitzeugen. Denn gerade die gehören in den meisten Fällen wegen ihres fortgeschrittenen Alters zur Risikogruppe.

Den Wissenschaftler:innen waren für fast anderthalb Jahre die Hände gebunden, also die Hälfte des Projektzeitraums. Seit den Lockerungen versucht das Team, wieder aufzuholen. Zum Teil trugen sie Berge von Akten zusammen. „Die Mitarbeitenden des Kreisarchivs Nordwestmecklenburg haben uns beispielsweise einen ganzen Einkaufskorb an Akten geliefert“, erzählt Hochstein. So viel Arbeitsmaterial sei für das Team ein Glücksfall, denn damit gebe es Hoffnung auf weitere Indizien für die einzelnen Lebensschicksale. Allerdings herrsche wegen der vorübergehenden pandemiebedingten Schließung in den Archiven ein enormer Rückstau an Anfragen.

Dennoch seien sie schon ein gutes Stück vorangekommen. So haben sie für den ehemaligen Bezirk Rostock, also den Bereich, der die ganze Küste umfasst, alle täglichen Polizeiberichte gelesen. Zu fünft hatten sie daraus alle Akten gefiltert – nach Wasserleiche, Bootsfund und Paragraph 213. Alle Indizien wurden von Hilfskräften protokolliert, um sie möglicherweise später Fällen zuordnen zu können.

Weitere Nachweise finden sich in Standesämtern: An dem Ort, wo eine Leiche gefunden wird, wird sie auch beurkundet. So ergibt sich von Archiv zu Archiv eine immer genauere Anzahl.

Dabei gibt es aber noch ein weiteres Problem: die Lagerungsfristen. Urkunden und Obduktionsberichte werden nicht überall für mehr als 60 Jahre gelagert. Viele sind bereits vernichtet worden. Fälle aus den Sechzigerjahren gebe es so gut wie gar nicht mehr. „Immer wieder waren Archivare überrascht, dass es für solche alten Akten überhaupt noch Interesse gibt“, erinnert sich Linek.

Abschluss des Projekts steht auf der Kippe

Wir sehen jetzt, dass wir unseren Anspruch auf Vollständigkeit nicht einlösen können. Diese drei Jahre waren ein Schuss ins Blaue. Niemand konnte absehen, wie groß das Thema wird.

Nun sind die einst ausgeschriebenen drei Jahre Projektzeitraum um. Das Team stellte bereits Anfang dieses Jahres beim Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Antrag auf Verlängerung aufgrund der erschwerten Bedingungen. Mündlich sei er bereits zugesichert worden.In einem Antwortschreiben hieß es dann aber Ende September, dass „die besonderen Belastungen aufgrund des Ukraine-Kriegs“ weitere Förderungen erschwerten. „Dabei war es doch die Corona-Situation, die alles erschwert hatte“, merkt das Team an.

Die eigentliche Verlängerungszusicherung für ein Jahr wurde auf vier Monate verkürzt. Allerdings kam ein schriftlicher Zuwendungsbescheid erst zwei Wochen vor Ablauf des Projektzeitraums Mitte Oktober. Und auch nur ein vorläufiger. Mit dem können jedoch zumindest die Verträge mit der Universität erneuert werden. Für die drei Festangestellten des Forschungsteams war es ein Risiko. Auch wenn die Aussichten aufgrund der mündlichen Zusage gut standen, zumindest noch bis Ende Februar 2023 weiter finanziert werden, riskieren sie alle bis zum Eintreffen des Bescheids, kurzfristig kein Gehalt mehr zu bekommen. Und somit auch keine Sozialversicherungen. Das aber seien „ganz übliche Vorgänge bei Drittmittelprojekten“, erzählen sie. Manchmal würden wissenschaftliche Mitarbeiter:innen ein halbes Jahr später eingestellt, weil die nötigen Zuwendungsbescheide nicht kämen.

„Wir werden uns jedenfalls bemühen, so viel wie möglich bis Ende Februar zu schaffen. Und dann sehen wir weiter“, sagt Linek. Auch wenn die Aussicht einen bitteren Beigeschmack hat: „Vier Monate reichen leider nicht mal im Ansatz für eine vollständige Aufarbeitung“, befürchtet Hochstein.

Durch die verkürzte Verlängerung mussten weitere Dienstreisen in noch ausstehende Archive abgesagt werden. Insgesamt waren noch zwölf Archive anvisiert, vor allem in Schleswig-Holstein. Denn gerade über die Lübecker Bucht hätten es viele versucht, so die Wissenschaftler:innen.

Außerdem komme auch nach solchen Forschungsprojekten und den ersten Publikationen erfahrungsgemäß viel Rücklauf: Neue Zeitzeugen melden sich, möglicherweise mit weiteren Informationen zu bereits gesammelten oder bislang noch unentdeckten Fällen. Auch die Bearbeitung dieses Rücklaufs brauche daher Zeit.

„Die Gefahr ist, dass wir nur sehr spärliche Biografien veröffentlichen können und am Ende keine konkrete Zahl angeben können, weil uns die Zeit fehlt“, beklagt Hochstein. Mindestens ein Jahr bräuchte die Forschungsgruppe mindestens noch, schätzen sie. „Dann können wir zumindest sagen, wir haben bis hierher alles durchforstet und können eine Art Abschluss finden, ohne vor uns selbst irgendwie flunkern zu müssen.“

Eine Stellungnahme vom Bund gab es nach zwei Anfragen von KATAPULT MV bislang nicht. Gerade bemüht sich das Forschungsteam, über Landesmittel neue Finanzierungen einzuwerben. Die Zeit, die sie dafür aufwenden, fehlt allerdings wiederum für die eigentliche Forschungsarbeit. Und sowohl Land als auch Uni sind unterfinanziert: So antwortete das Wissenschaftsministerium auf Anfrage von KATAPULT MV, dass es wegen der „überragenden Bedeutung der Aufarbeitung des SED-Unrechts besonders zu bedauern“ sei, das Projekt entsprechend der Corona-bedingten Verzögerungen nicht zu verlängern. Eine Möglichkeit, anstelle des Bundes die Finanzierung zu übernehmen, sei für das Land jedoch „haushaltsrechtlich nicht gegeben“. Das Ministerium und die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur stünden aber in engem Kontakt und würden versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen.

„Unsere Fälle bis heute sind alle hieb- und stichfest, aber es sind eben noch nicht alle“, so Hochstein. Und die Zeitzeug:innen werden weniger. Eigentlich seien sie schon fast zu spät dran mit ihrer Forschung. Viele seien die Eltern der Verstorbenen und heute 80 bis 90 Jahre alt, in Pflegeheimen und wollten teilweise nicht noch einmal über die Einschnitte sprechen. Geschwister der Opfer haben die Fluchten häufig nicht direkt mitbekommen.

Aus der Geschichte lernen

Die Frage ist dann auch: Wie sinnvoll angelegt waren die ganzen Fördergelder für die drei Jahre, wenn am Ende die Projekte nicht wirklich abgeschlossen werden?

Wie wichtig ist DDR-Geschichte und ihre Aufarbeitung? Das fragen sich die Forschenden nicht nur des Projektteams. Denn die anderen Verbundprojekte stehen vor demselben Problem.

Die Wissenschaftler:innen vermuten, dass unter der neuen Bundesregierung die DDR-Zeit und ihre gesellschaftliche Bedeutung nicht im Fokus stehen. Damals, unter der alten Regierung, unter der das Großprojekt ins Leben gerufen wurde, war nach Aussagen der Projektmitglieder auch von Bundesseite die Rede von einer zweiten Förderphase. Auch gab es da noch den Willen, die DDR-Forschung vor allem an den Unis zu stärken. Denn auch im Bildungsbereich sei die Wissensvermittlung über diese Zeit mangelhaft, sowohl in der Schule als auch an den Hochschulen. Die Geschichte der DDR wird nur als Teilbereich des 20. Jahrhunderts an den Lehrstühlen für Zeitgeschichte beziehungsweise Neueste Zeit an MVs Unis angeboten. Einen Lehrstuhl für DDR-Geschichte gibt es nicht – landes- und auch nicht bundesweit.

Mit einer Weiterführung ihrer Forschung könnten bereits aufgebaute Verbindungen zu den relativ wenigen DDR-Gedenkstätten zu mehr Bildungsangeboten für Jugendliche und Studierende führen, sind sich Linek und Hochstein sicher. Denn die Einrichtungen könnten gut recherchierte Lebenswege gut gebrauchen, um die Geschichte der SED-Diktatur für jüngere Menschen erfahrbarer zu machen.

Es wäre auch schön, so Linek, irgendwo einen sichtbaren Ort zur Erinnerung zu haben. Bisher gibt es nur einen Gedenkstein für die Fluchtopfer über die Ostsee in Boltenhagen. „Gerade bei uns in MV liegt ja nun mal diese Küste, wo sich die Fluchtgeschichten über das Meer abgespielt haben“, sagt sie. „Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal.“

Auch eine feste Anlaufstelle für Angehörige oder Interessierte müsste es geben, um die letzten Schicksale aus der Zeit klären zu können. Ein Zuständiger, der Dokumente und gesammeltes Archivmaterial ordnen und sichern könnte. Denn auch ihre bereits sortierten Akten haben noch keinen Platz für die Zeit nach dem Projekt. Es wäre schön, so die beiden, wenn das Material nicht einfach verloren geht, sondern in ein paar Jahren andere Wissenschaftler:innen darauf zurückgreifen und nicht wieder neu anfangen müssten.

Das Team sieht sich in der Verantwortung, vor allem den Schicksalen, aber auch den Angehörigen gegenüber. Man wolle etwas zurückgeben. Wenigstens ein Handbuch. „Stand jetzt“, so Hochstein, „werden wir das Projekt beenden, aber nicht abschließen.“

Dieser Artikel erschien in Ausgabe 13 von KATAPULT MV.