Rassismus in Ostdeutschland hat eine ebenso kurze Geschichte wie die neuen Bundesländer selbst. So wäre wohl die Perspektive der SED, wenn sie aus ihrem Parteiengrab ins Jahr 2022 schauen könnte. Sie kann es nicht und auch der Rassismus in Ostdeutschland ist älter. In der DDR wurde er konsequent ignoriert. Das kindliche Prinzip „Was ich nicht sehe, ist nicht vorhanden“ führte dazu, dass Rassismus aus staatspolitischer Perspektive vor allem auf den sogenannten zersetzenden Einfluss des Westens auf die ostdeutsche Gesellschaft zurückzuführen war. Der „antifaschistische Schutzwall“ hatte tatsächlich Lücken. Gleichzeitig führten herrschende Ideologien wie der verordnete Antifaschismus und der Marxismus-Leninismus dazu, dass eine rassistische Wirklichkeit nicht wahrgenommen wurde, „weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte“.

Öffentliche Publikationen zu rassistischen Vorfällen gab es in der DDR nicht. Ebenso wenig Forschung zum Thema. Seit dem Zusammenschluss von BRD und DDR zum geeinten Deutschland stammt ein überproportional großer Anteil rassistischer Täter:innen aus Ostdeutschland. Dass diese Entwicklung mit den sozialen und politischen Neuorientierungen der Nachwendezeit zu tun habe, ist ein Mythos. Wahr ist er nicht.

Die Pogrome und Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte und Migrant:innen in den Neunzigerjahren, die oft tödlich endeten, gehen auf eine rassistische Kontinuität zurück, die nicht erst seit der Wiedervereinigung erlebbar ist. Minderheiten waren und sind rassistischen Übergriffen ausgeliefert, die teils noch heute verharmlost werden.

„Ich habe den Duft des Hasses gerochen“

Ahmed Maher Fakhouri ist Leiter des Islamischen Bundes Rostock und betreut das Netzwerk Integration durch Qualifizierung in MV. Aufgewachsen im syrischen Aleppo promovierte Fakhouri von 1984 bis 1990 an der Universität Rostock, leistete anschließend in Syrien Militärdienst und kehrte im Juli 1992 in die Hansestadt zurück. Einen Monat später brannte das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen.

„Ich hatte die Stadt mit guten Erinnerungen verlassen. Die Rückkehr nach Rostock war dagegen ein Schock. Im Bus, in den Straßen, im Café: Überall habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, erklärt Fakhouri heute. „Die Atmosphäre war vergiftet.“ Immer wieder kam es zu Ausschreitungen. Die Migrant:innen in der Stadt waren nicht willkommen, erinnert er sich.

„Man sah die Blicke der anderen, es duftete nach Hass. Ich fühlte mich wirklich fremd.“ Fakhouri beschreibt seine Rückkehr nach Rostock mitten hinein in eine Umbruchphase. Hohe Arbeitslosigkeit, eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, wenig Erfahrung im Umgang mit dem Unbekannten.

Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im August 1992 war weder der erste noch der letzte Angriff auf Migrant:innen im Land. Er wurde zum Symbol, weil Rassismus in all seinen Formen sichtbar wurde. Da war nicht nur der randalierende Mob, sondern auch eine Vielzahl an Schaulustigen, die die menschenfeindlichen Ausschreitungen zuließen und sogar bejubelten. Hinzu kam eine Liveberichterstattung über Stunden. Fakhouri erzählt von Angst vor dem Fernseher, vom Schock durch die Ereignisse. „Das war wie in einem Video, wo man nicht wirklich glaubt, dass das passiert.“

Ruf dauerhaft beschädigt

Damals habe Rostock einen schlechten Ruf bekommen, der bis heute wirkt, sagt Fakhouri. In seiner Tätigkeit für die islamische Gemeinschaft bekomme er immer wieder Fragen von muslimischen Studierenden, ob die Stadt sicher sei. „Das Bild von Lichtenhagen ist bei manchen Menschen noch so verhaftet, dass sie denken, Rostock ist eine Nazistadt, wo Schlägertypen an jeder Ecke warten.“ Dass dieses radikale Bild heute an der Wirklichkeit vorbeigeht, ist selbstverständlich, erklärt Fakhouri. Dennoch: Rassismus ist nach wie vor ein Problem. In Deutschland genauso wie in Rostock.

Lichtenhagen war speziell: Tagelange Ausschreitungen, immer neue Neonazis, applaudierende Nachbarn, eine Polizei, die nicht konsequent eingreift und sich sogar zurückzieht, eine Feuerwehr, die nicht zum Einsatzort kommt, um ein Feuer zu löschen. „Das alles hatte eine ganz andere Dimension als Nazianschläge in anderen Städten“, beschreibt Fakhouri. Dazu kommt eine bis in die Gegenwart verschleppte Aufarbeitung der Ereignisse, die Unzulänglichkeiten sowohl in der Politik als auch in der Justiz und der Polizei offenbarte.

Dennoch erkennt Fakhouri einen Wandel. Die Stadt, aber auch die Gesellschaft habe gelernt, sagt er. Mittlerweile gebe es viele Vereine und Organisationen, die sich mit Projekten und Förderprogrammen um die Integration von Migrant:innen kümmern, unabhängig davon, ob sie sich in einem Asylverfahren befinden oder nicht. Dazu gehören berufliche und sprachliche Qualifizierungen, Angebote speziell für Frauen oder Jugendliche und Beratungsstellen. Der Bund unterstützt viele Integrationsprogramme finanziell, von denen auch die Arbeit Fakhouris profitiert.

„Natürlich ist noch nicht alles optimal, aber die Entwicklung ist positiv“, erklärt Fakhouri. Zu Beginn der Neunzigerjahre war das anders. „Damals konntest du schlafen und essen. Das war’s“, beschreibt Fakhouri. Für die meisten Migrant:innen gab es kaum Zugang zu Förderungen und Weiterbildungen, keine Sprachkurse. Heute sind sie auf allen Niveaustufen die Regel.

Es hat eine positive Entwicklung stattgefunden, auch weil heute immer deutlicher über Rassismus gesprochen wird. Er ist Teil des gesellschaftlichen Wissens geworden. Handlung und Haltung müssen daraus folgen. Eine Positionierung gehöre im aktuellen Diskurs dazu, so der Politiksoziologe Aladin El-Mafaalani.

Umgang mit rassistischer Vergangenheit

Vereine wie Diên Hông, Bunt statt Braun oder auch der Migrantenrat entstanden infolge des Pogroms von Lichtenhagen. Die Stadt selbst habe sich in den letzten Jahren positioniert, so Fakhouri. Dennoch: Die polizeiliche, juristische und politische Aufarbeitung des Pogroms war katastrophal. Die Stadt schaue nicht mehr zurück, sondern nur noch, wie es besser gemacht werden könne, glaubt Fakhouri. „Das ist nicht genug, aber man kann es auch nicht erzwingen.“ Zumal es immer schwieriger werde, nachzuvollziehen, wer vor 30 Jahren wann was gemacht oder unterlassen hat.

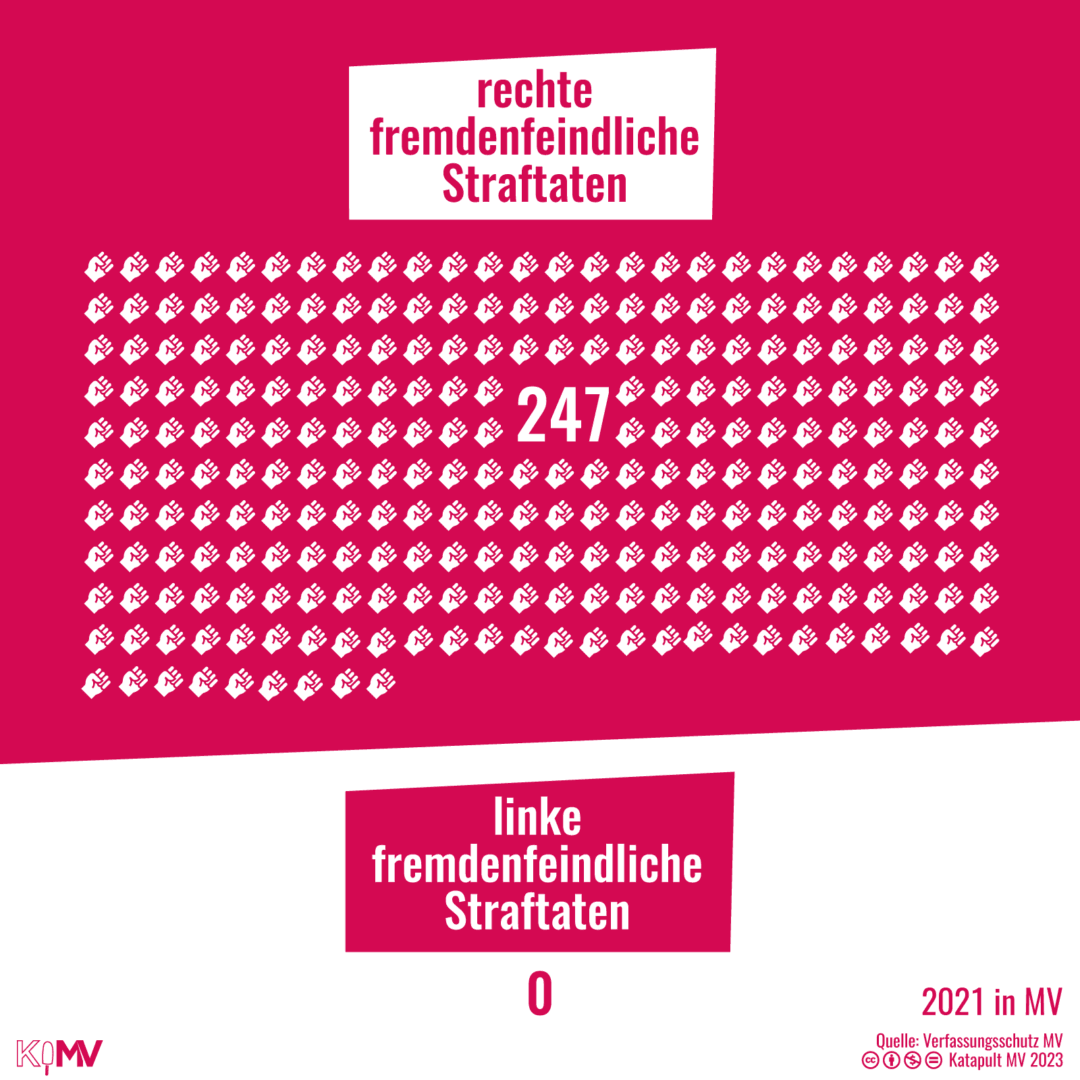

Gleichzeitig kann die Stadt nicht allein handeln. Es braucht einen gesellschaftlichen Prozess. Die Menschen müssen einen Wandel wollen, auch wenn das Thema unangenehm ist. „In der DDR habe ich den Rassismus nicht gesehen“, sagt Fakhouri. „Nur manchmal hat man ihn wahrgenommen, aber nicht in dieser Frechheit und Offenheit wie nach der Wende.“ Heute ist Rassismus ein gesellschaftliches Thema, auch wenn es weder ausreichend als Problem anerkannt noch richtig definiert sei, meint Fakhouri. Vor allem bei polizeilicher Verfolgung und juristischen Urteilen brauche es viel stärkere Konsequenzen für rassistische Täter:innen.

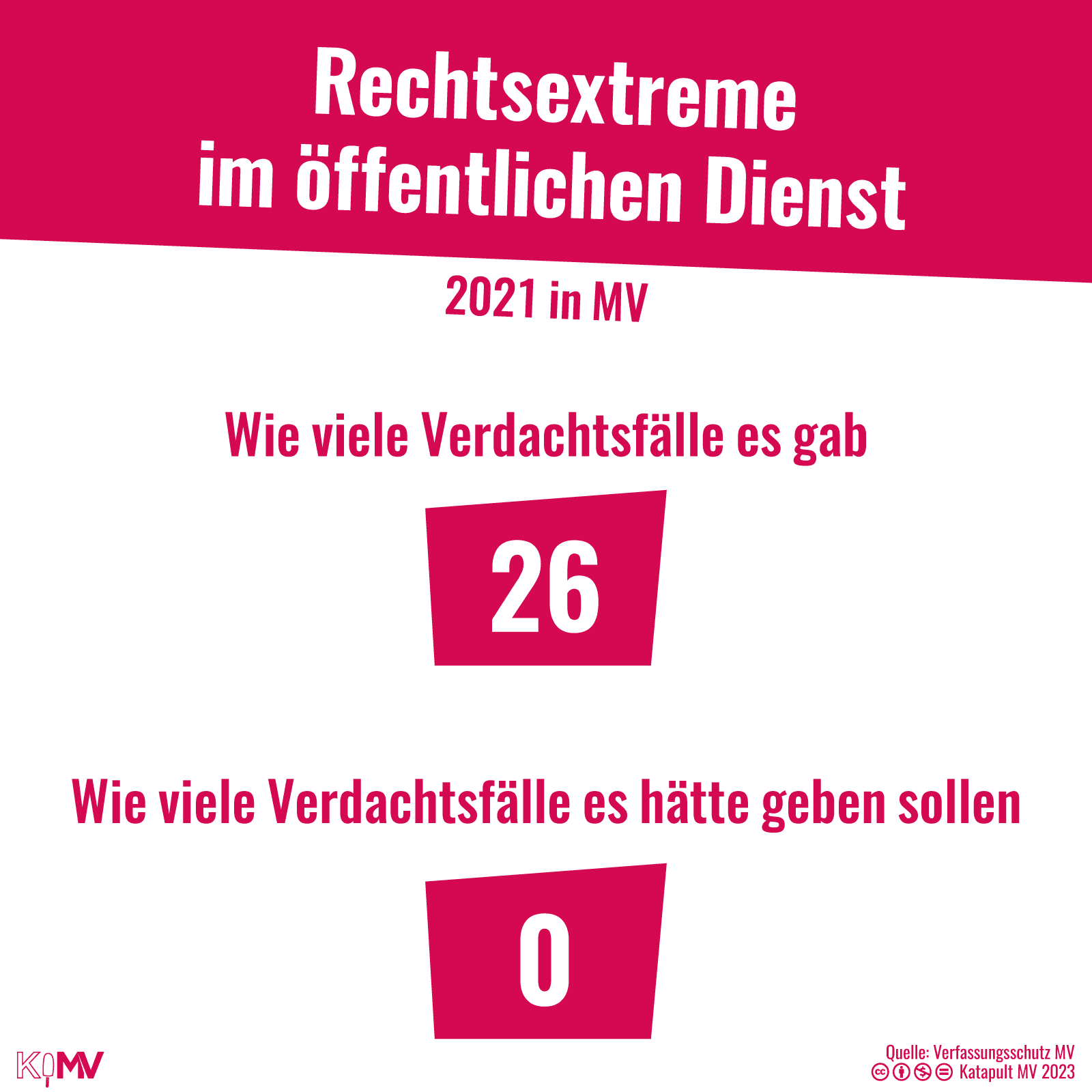

Das gelte für die Auseinandersetzung mit Rostock-Lichtenhagen ebenso wie für die Ermittlungen zu den Morden des NSU. „Rassismus ist gefährlich für Deutschland, für die Demokratie. Das muss ernster genommen werden“, sagt Fakhouri. Denn Menschen mit rechtem Gedankengut sind nicht nur Privatpersonen. Sie arbeiten in Behörden und Institutionen, in der Justiz, in der Polizei und können dort mit ihrer Macht und ihren Möglichkeiten Einfluss nehmen.

Dennoch habe sich politisch bereits viel bewegt, so Fakhouri. Deutschland ist ein Integrationsland geworden, das sich die eigene rassistische Geschichte bewusst macht. „Ich kenne kein anderes Land, das so mit der eigenen Vergangenheit gearbeitet hat wie Deutschland“, trotz aller Kritik, erklärt Fakhouri. Rostock-Lichtenhagen bildet für den Wissenschaftler keine Ausnahme.

Wandel aus der Not heraus

Den individuellen Rassismus verhindert die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit jedoch nicht. „Von Mitgliedern der islamischen Gemeinde höre ich immer wieder, dass sie beleidigt oder bespuckt wurden“, sagt Fakhouri. Die AfD versucht seit Langem, den Bau einer Moschee in Rostock zu verhindern. „Das Grundgesetz gibt uns das Recht, hier eine Moschee zu bauen, aber das ist für manche Leute unangenehm und dann gilt das Grundgesetz für uns nicht richtig“, erklärt Fakhouri. Auch berichtet er von Schweineköpfen und anderen Körperteilen, die auf einem möglichen Baugrundstück am Rostocker Holbeinplatz von Unbekannten abgelegt wurden. Täter:innen wurden nicht ermittelt.

Dennoch gibt es einen Wandel im Umgang mit Rassismus. Es ist ein Wandel aus der Not heraus, denn Deutschland braucht Fachkräfte, die vom Bundeswirtschaftsministerium auch im Ausland angeworben werden. Was noch fehle, sei das Bemühen in den Betrieben und vor allem innerhalb der Belegschaft, ausländische Mitarbeitende aufzunehmen, glaubt Fakhouri. „Diese Bereitschaft der Menschen ist in Ostdeutschland und gerade auch in Mecklenburg noch nicht so vorhanden.“

Rassismuskritik und Angst um die Demokratie

Rassismus ist Ausdruck eines Machtverhältnisses und legitimiert Ungleichheit. Nichts davon sollte Teil eines gesellschaftlichen Miteinanders sein. „Ich habe Angst um die Demokratie. Sie ist nicht mehr sexy genug“, sagt Fakhouri. Sie werde als selbstverständlich wahrgenommen und könne immer wieder kippen, wenn sie nicht von den Menschen belebt werde. Fakhouri appelliert, die Errungenschaften unserer Demokratie wahrzunehmen und aufrechtzuerhalten. Dazu gehören Sozialsystem, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. „Die Demokratie ist ein Geschenk“, sagt er.

Wer nicht rassistisch sein möchte, muss über Rassismus sprechen, sich in Handlung und Haltung mit dem Thema auseinandersetzen. Rassistisch zu denken sei nicht das Problem, sondern nichts daran zu ändern, erklärt El-Mafaalani. Wer Rassismus thematisiert, reproduziert ihn gleichermaßen. Das ist widersprüchlich, aber notwendig.

Dieses Verständnis der Widersprüchlichkeit ist bisher kaum verbreitet. Dass Rassismus ein Teil der gesellschaftlichen Normalität ist, sollte nach El-Mafaalani zu mehr Gelassenheit und Ruhe führen. So sei es möglich, einen konstruktiven Diskurs aufrechtzuerhalten, in dem Rassismuskritik eine fortwährende Überprüfung der eigenen und gesellschaftlichen Ordnung und Legitimität bedeutet.

Dieser Artikel erschien im März in Ausgabe 12 von KATAPULT MV.

Mehr zum Pogrom 1992 in Rostock-Lichtenhagen gibt es in unserer Sonderausgabe und auf unserer Themenseite.

Weiterlesen:

- Geflüchtete in Loitz: „Da fällt es schwer, nicht depressiv zu werden“

- Asyldebatten damals und heute: „Das sind doch keine Menschen“

- Rechte Gewalt in MV: 31. Todestag von Dragomir Christinel

- Gedenken an NSU-Opfer Mehmet Turgut: Gedenken an NSU-Opfer Mehmet Turgut

Quellen

- Waibel, Harry: Der gescheiterte Anti-Faschismus der SED, S. 9 (2014).↩

- Ebd., S. 12.↩

- Ebd., S. 10.↩

- Ebd., S. 11.↩

- Vgl. Chronologie der Ereignisse, KATAPULT MV, Ausgabe 11 (September 2022).↩

- El-Mafaalani, Aladin: Wozu Rassismus, S. 142 (2021).↩

- Siehe dazu monothematische Ausgabe KATAPULT MV #11 zum Thema Rostock-Lichtenhagen.↩

- Endstation Rechts (Hg.): AfD macht gegen Moscheebauten mobil, auf: endstation-rechts.de (18.3.2019).↩

- Wornowski, André; Meyer, Andreas: Unbekannte legen Schweinekopf auf Moschee-Gelände in Rostock ab, auf: ostsee-zeitung.de (19.2.2019).↩

- make-it-in-germany.com.↩

- El-Mafaalani, Aladin: Wozu Rassismus, S. 142f. (2021).↩

- Ebd., S. 151f.↩